北京大学外国语学院2006级校友李梁对北京大学的英文校名作了历史探究,共分五个部分:北京当年为什么叫“Peking”; 再次回顾北京大学历史上曾经采用过的英语校名 ;被淡忘的老“北大”;“北大,Beida,我们共同的姓名”;“PKU”是一种病。全文材料翔实,线索明晰,特转发以飨读者。

北京当年为什么叫“Peking”?

自京师大学堂(Imperial University of Peking)始,“Peking”一词和北大的国际品牌就紧密联系在一起。北大意义上的“Peking”,现已超越了简单的地名标识作用,成为北大(Peking University)对外形象识别的核心元素。

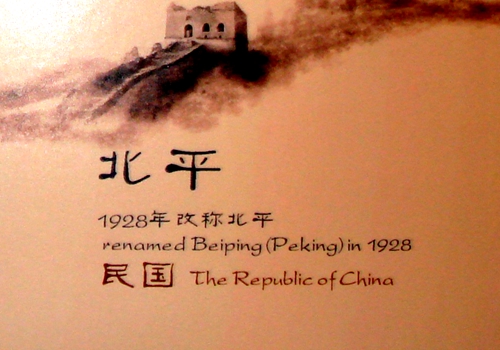

地名“北京”得名于公元1403年(明永乐元年),明成祖朱棣改北平为北京。1928年,国民政府改北京为北平。新中国成立前夕,中国人民政治协商会议决定改北平为北京。

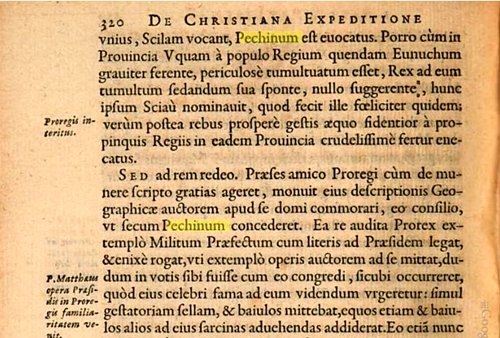

根据《牛津英语大词典》(OED),“Peking”一词源于法语“Pékin”,系16世纪天主教耶稣会教士的拼写。《拉鲁斯法语词源和历史大词典》和《罗贝尔法语大词典》确认,“Pékin”最早出现于1564年。另有学者将其追溯到葡萄牙人用过的“Pequij”(1520年)。西文文献中,这个词还曾拼成“Pekin”“Pequin” “Pechino”“Pechinum”等。

“Peking”的背景“找不着北”?

“Peking”一词历史悠久、背景复杂,但其来龙去脉并非为人熟知。互联网线上线下偶有讨论,也总是正本清源的声音偏弱偏单薄,目前存在几大误解:

一是“威妥玛式拼音”。这套系统19世纪由英国人威妥玛(Thomas Francis Wade)始创,是《汉语拼音方案》前广泛使用的一套中文罗马拼写法。“Beijing”一词若遵循其规则的话,拼法为“Peiching”,在现实中很少使用。2010年11月,《经济学人》网站发表文章讨论“Peking”和“Beijing”,即误将“Peking”解释为威妥玛式拼法;经读者提醒,作者在文末更正并致歉。

《利玛窦中国札记》拉丁文版中的“Pechinum”(1616年)

二是“‘北平’的音译”。电视剧《北平无战事》英译名“All Quiet in Peking”,“北平”对应“Peking”。实际上,这个地名当年的规范拼法为“Peip’ing”——威妥玛式拼音以送气符号“’”,区分送气的清辅音和不送气的清辅音,汉语拼音b在该系统中的对应拼法为“p”,汉语拼音p的对应拼法则是“p’”;当时为了简便,又常常省略送气符号——因而北平(Běipíng)一词通常写作“Peiping”。2010年北京市规划展览馆内的双语介绍将“北平”译为“Peking”;2012年已作更正。

电视剧《北平无战事》(All Quiet in Peking)海报(2014年)

三是“来源于粤语等南方方言”。有人认为“京”的声母(汉语拼音j)拼作“k”似乎遵循了“南方话”的发音规律,因而“Peking”并不等同于北京官话的“北京”。考察粤语等当代汉语方言,此现象固然存在,但并不能以此建立因果联系、推定“Peking”的拼法源自方言。当年来华的西方传教士们,仅仅因为首先抵达的是南方沿海地区,就罔顾官话发音、就近以方音拼写国都名称,甚至慢慢形成“固定拼法”、受到全国乃至全世界认可,这种逻辑是很难说通的。

甚至还有人认为,“Peking”纯属外语词,和中文读音并没有什么关系。“大象公会”2015年的文章《汉语拼音为什么不好用》,声称“Peking”属于“外语惯用名”,即“在外语中有一个和来源语不一样的名字”,“在长期使用中,说外语的人并不遵从该地所说语言中对其的命名,而用其他名字”。文章并没有继续解释“Peking”这个名字到底是什么背景,颇有一番“找不着北”的体验。

当年的“Pékin”≈当年的“北京”≈汉语拼音的“Beiging”

围绕“Peking”的几大误区,毕竟是空穴来风、事出有因。在《牛津英语大词典》等权威工具书中,“Peking”一词的英文读音为/’pi:’k??/——这与普通话发音Běijīng迥异。

语言文字时刻处于发展变化中。想当年“北京”一词在四九城里究竟怎么念?这显然无法通过第一手的音频直接证明,不过借助相关语言学研究,可以倒推出来——特别是依靠外部资料的旁证。事实上,四百年前的罗马字母(即拉丁字母)拼法,忠实记录了当时“北京”一词在官话(本文中特指当时的“汉语标准语”)里的发音。此后,中文、西文之语音和拼写系统恰好均发生变化,一步步拉大了“Peking”与“北京”的距离。

明朝官话里“京”的读音,用汉语拼音表示即类似于“ging”,“北京”的念法约等于“Beiging”。据语言学家王力在《汉语语音史》中的论证,北京话中“京”字声母发音由g到j的转变,用语音学术语来说叫做“腭化”(palatalization),于清朝后期完成。今天的粤语、闽南语、客家话等方言乃至日语、越南语等外语,都多多少少保留了“京”字腭化前的读音特点:用国际音标(IPA)表示的话,声母为[k]而非[t?]。有学者认为,腭化的原因,可能是北京话受到了满语的影响。

至于为什么拼成“king”而非“ging”,则是送气与不送气清辅音在不同拼写系统中的差异,形异而实同(IPA:[kj??])。以利玛窦为代表的明朝在华传教士多来自欧洲大陆,法语、意大利语等语言皆属印欧语系罗曼语族,其拼写、发音与英语所属的日耳曼语族有较大差别。例如在法语音节“kin”中,不送气清辅音[k]的发音若以汉语拼音表示即类似于g,或是当代英语里“skill”中“k”的发音。同理,“pé”中不送气清辅音[p]则类似于汉语拼音b,或是英语“speak”中的“p”。此外,汉语拼音系统中不存在英语、法语的浊辅音[b]——若有外国人拼读Beijing,声母b的发音显得较为笨重、夸张,多半是给读浊了。

北京市规划展览馆中“北平”误译为“Peking”(2010年)

作为“Peking”源头的法语词“Pékin”,已有450多年历史。在当代法语里,第二个音节中的“in”读作鼻化元音[??]。这与汉语中的“ing”存在的差异,可以从法语语音变化中找到依据。法语本身没有与后鼻音“ng”直接对应的辅音,因而采用了最为接近的“in”来拼写。“in”本读作鼻化元音[?],法语中由[?]向[??]的音变,在约17世纪末完成。

“北京”一词不仅被收入法语,还在其他语言中出现“Peking”“Pekin”“Pekín”“Pequin”“Pequim”“Pechinum”“Pechino”等变体——万变不离其宗,这些拼法都是按照各自语言文字的“规矩”,去模拟“北京”当时的官话发音。

如同北京话和法语,英语在数百年中也经历了音变,“北”与“Pe”/pi?/的读音差异与此有关。从公元15世纪到大约1750年,英语发生“元音大推移”(The Great Vowel Shift),或对英文词“Peking”第一个音节的读音产生了影响。从中古英语到现代英语,发音规则与罗曼语族各语言分道扬镳、渐行渐远,字母“e”在很多单词中的读音由[?]、[e]变为[i],从而解释了今天的“Pe”为何读作/pi:/。

这样,在多种语言演进过程的共同作用下,“pe”和“bei”、“king”和“jing”面目全非,也难怪常有今人不识“Peking”。

Peking:曾是地名,又超越地名

1906年,为规范中国地名的罗马字母拼写,“邮政式拼音”开始使用,历史悠久的“Peking”一词作为“北京”的习惯拼法被收入该系统。

又过了半个多世纪,1958年《汉语拼音方案》颁布,1977年第三届联合国地名标准化会议确定用《方案》作为中国地名罗马字母拼写的国际标准,1978年中国国务院批准用《方案》作为人名地名罗马字母拼写法的统一规范,1982年国际标准化组织确定《方案》为国际标准。“规矩”既定,Beijing的拼法也逐渐被国际社会普遍接受。

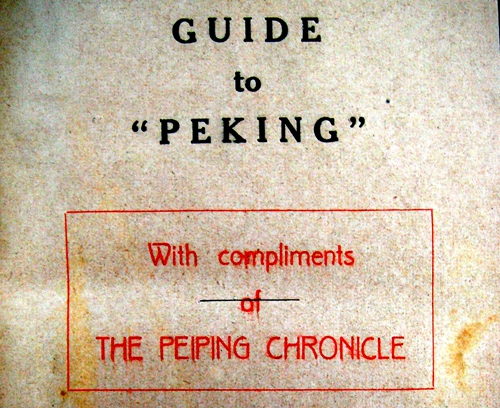

北平纪事报社《Guide to “Peking”》(北京指南)(1935年)

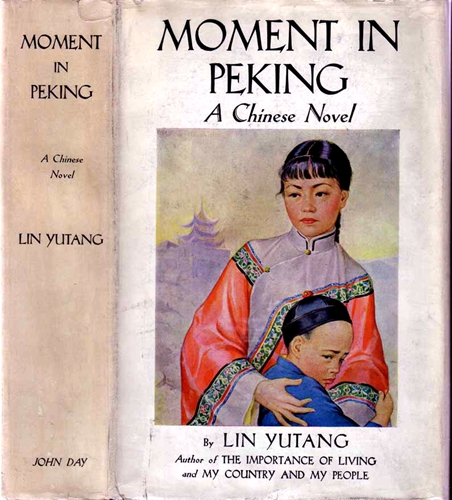

几百年来,“Peking”一词的品牌价值不断沉淀。即便是在《北平无战事》的“北平”时期,“Peking”的响亮名号也未黯淡。30年代,北平纪事报社(Peiping Chronicle)出版的英文版《Guide to “Peking”》(“北京”指南)专门说明:这座城市虽已更名,但为方便海外读者认知,书名仍写作Peking,只不过加上了引号。林语堂1939年出版的英文小说《Moment in Peking》(中译《京华烟云》),讲述了20世纪初到三十年代北京(北平)的故事,书名直接使用Peking。照此处理的还有法兰奇(Paul French)的畅销书《Midnight in Peking》(中译《午夜北平》),从1937年北平的一桩悬案出发,重现了那个时代。

林语堂英文小说《Moment in Peking》(京华烟云)(1939年)

如今,随着规范拼法Beijing的普及,“Peking”一词转而呈现出超越地名的历史文化韵味——无论是品烤鸭(Peking duck)、听京戏(Peking opera),还是去周口店和先人(Peking man)侃侃历史。

参考文献

《牛津英语大词典》(Oxford English Dictionary)

《拉鲁斯法语词源和历史大词典》(Grand dictionnaire étymologique & historique du fran?ais)

《罗贝尔法语大词典》(Le grand Robert de la langue fran?aise)

王力:《汉语语音史》,中国社会科学出版社1985年版,第394页。

李赋宁:《英语史》,商务印书馆1991年版,第208-214页。

Bosat Man, “Backhill / Peking / Beijing,” Sino-Platonic Papers, No. 19, 1990.

Matteo Ricci & Nicolas Trigault, De Christiana expeditione apud sinas suscepta ab Societate Jesu, Sumptibus Horatii Cardon, 1616.

Rodney Sampson, Nasal Vowel Evolution in Romance, Oxford UP, 1999, pp. 75-84.

再次回顾北京大学历史上曾经采用过的英语校名

作为维新变法运动唯一留存的成果,北京大学自诞生伊始便与国家“睁眼看世界”历程紧密关联,北大自身的品牌在国际合作交流中积累了独特的精神财富。历史上,北大英文校名并非中文名称的简单直译。2002年,沈弘教授发表《尊重历史,拒绝赝品——回顾北京大学历史上曾经采用过的英语校名》一文,重述了京师大学堂成立以来的英文校名简史,揭露出若干个罔顾历史的错误译法,为“Imperial University of Peking”等历史遗产正名。自此,北大重新确认了京师大学堂等时期的正式英文校名。

近年来,一批新的历史资料陆续被发现,在沈弘研究成果的基础上,北大英文校名问题已基本考证清楚,各时期的主要校名(不包括1920年代昙花一现的“京师大学校”、“中华大学”、“北平大学北大学院”等)如下:

京师大学堂时期

1898年7月3日,光绪帝批准了由梁启超代为起草的《总理衙门奏筹办京师大学堂并拟学堂章程折》,京师大学堂正式成立。这所国立综合性大学兼最高教育行政机关,英文校名定为Imperial University of Peking。

Imperial University of Peking(京师大学堂)

在中日甲午战败后“救亡图存”的历史背景下,京师大学堂及各省新式学堂的筹办,也是向先进国家尤其是新兴列强日本学习的过程。1877年,日本创办东京大学,1897年改称“东京帝国大学”(Tokyo Imperial University)。京师大学堂的英文名直译为“北京皇家大学”/“北京帝国大学”,看得出来自东大的影响。

从“皇家”到“国立”

1912年,清王朝灭亡。5月,京师大学堂改称北京大学校,中华民国临时大总统任命严复署理北京大学校校长,上海英文报纸《北华捷报》非正式地将校名直译作“the Peking University”。很快,民国政府教育部公文中又接替出现“北京大学”、“国立北京大学”两种中文表述。

按照沈弘的论述,1912—1919年间,北大的正式英文名称实际为 “Government University of Peking”(亦作Government University, Peking或Peking Government University),也就是从“皇家”(Imperial)到“国立/官办”(Government)。然而从1920年起,国立北京大学的“国立”二字又从“Government”改成了“National”,即整个校名变为“National University of Peking”。

Government University of Peking(国立北京大学)

National University of Peking(国立北京大学)

这个“戏剧性的变化”,在《北京大学纪事1898—1997》公布的档案资料中得到了解释。1919年8月12日,北京大学评议会“议决公推马幼渔等五人修正《职员任用及薪俸规程》;国立北京大学英文名称为:The National University of Peking”。这个中英文校名一直沿用至抗战爆发时,并没有受到1928年北京改名北平(通常拼作Peiping)的影响。

从临大到联大

1937年抗日战争全面爆发,北平沦陷,北大南迁,并与国立清华大学和南开大学组成国立长沙临时大学(National Provisional University at Changsha)。1938年2月5日,临时大学第49次常委会议决:“本校英文名称定为Lin-shih-ta-hsüeh The Associated National University: National Peking University, National Tsinghua University and Nankai University”。

National Southwest Associated University(国立西南联合大学)

可以推测,临时大学中“国立北京大学”的英文表述由“National University of Peking”调整为“National Peking University”,主要是为了和清华、南开两校英文名的词序协调。

1938年4月临时大学迁至云南昆明,改称国立西南联合大学。5月10日,该校第64次常委会议决:“本校英文名称应定为National Southwest Associated University”。到抗战胜利后三校复校,仅存在8年的联大成为中国近代教育史上的传奇一章。

新时代新北大

1946—1949年,北平复校后的国立北京大学沿用了此前在临大、联大中的英文表述“National Peking University”。

新中国成立后,国立北京大学改为北京大学(Peking University)。沈弘指出,自此“Peking University”便正式成为了北京大学的英文名称;七十年代中,北大曾短暂地改为“Beijing University”,却因此“尝过了苦头”。

1980年12月19日,北大校长办公会议决定“北京大学的对外名称(英语拼音)仍用‘Peking University’”, 放弃了曾短暂使用、引发混淆的“Beijing University”,重新确认了新中国成立后北大正式采用的这个英文校名全称。

2007年,《北京大学视觉形象识别系统管理办法》正式发布,该系统由“北京大学”、“北大”和“Peking University”等标志及其组合变化构成。2014年出台的《北京大学章程》明确规定:学校法定名称为“北京大学”(简称“北大”),英文名称为“Peking University”。

自京师大学堂始,“Peking”一词几乎始终存在于北大英文全称中。正如《北京当年为什么叫“Peking”》所述,“Peking”已经不再是一个现实意义上的地名,“Peking University”这个英文名称兼具历史传承与品牌价值,已经广为人知、深入人心,是我们的一笔宝贵的精神财富。

(附图均由沈弘教授提供)

参考文献

沈弘:《尊重历史,拒绝赝品——回顾北京大学历史上曾经采用过的英语校名》,载《21世纪:人文与社会——首届“北大论坛”论文集》,北京大学出版社2002年版,第247-258页。

王学珍等主编:《北京大学纪事1898—1997》,北京大学出版社2008年版。

王学珍、郭建荣主编:《北京大学史料》(第2—3卷),北京大学出版社2000年版。

郭建荣主编:《国立西南联合大学图史》,云南教育出版社2007年版。

“Official Appointments. May 3,” The North-China Herald, 11 May 1912.

被淡忘的老“北大”

1912年京师大学堂改名为“北京大学校”后,“北大”开始成为这所高校的品牌与形象识别标志,2014年出台的《北京大学章程》更是明确规定:学校法定名称为“北京大学”(简称“北大”)。

与“北大”一词的响亮程度相比,由于拼写系统改头换面,一位老“北大”近几十年鲜为人知、湮没在故纸堆里——她就是“北大”自己当年的对外名称。

“北大”原名Peita

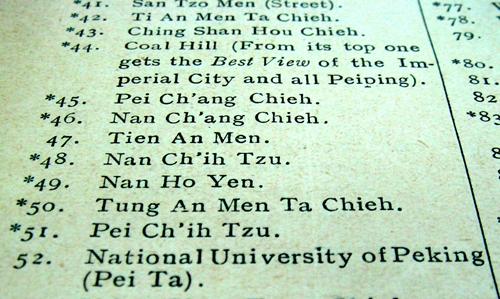

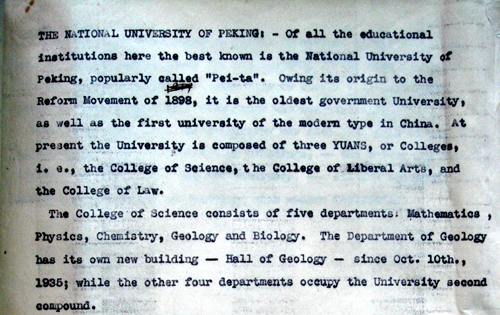

据北京大学档案馆资料,1936年,Peiping Chronicle(北平纪事报社)致函国立北京大学,说明该社将再版《Guide to “Peking”》(北京指南)一书,并将收录北大英文介绍。函末附该社自拟版本,恳请北大校方予以增补修正。当年8月11日,国立北京大学秘书长郑天挺签署正式公函并通过校长办公室发出。复函中附审定版北大英文简介,开宗明义指出“本地教育机构中,最为著名的是国立北京大学,普遍称为‘北大’”:

时任北大校长胡适英文函件中采用的“Peita”(1947年)

THE NATIONAL UNIVERSITY OF PEKING: – Of all the educational institutions here the best known is the National University of Peking, popularly called “Pei-ta”.

该拼写为威妥玛拼音(Wade-Giles system),相当于汉语拼音中的Beida。

1931、1933、1935年版的《Guide to “Peking”》均将Peita(亦作Pei-ta、Pei Ta)作为北大英文简称;而这三个版本中北大英文全称均写作“Peking National University”——1936年北大校方的复函纠正了这一不规范表述。正如《再次回顾北京大学历史上曾经采用过的英语校名》一文所述,国立北京大学于1919年确定正式英文名为“National University of Peking”。

北大校方在审定版北大英文简介中确认的“Pei-ta”(1936年)

遗憾的是,由于1937年抗日战争全面爆发、北平沦陷、北大南迁,1938年版《Guide to “Peking”》不再收录北大。1936年版北大正式英文简介或许根本未能实现其最初的目的。不过,这份珍贵资料却成为北大英文简称研究破题的钥匙。

胡适校长笔下的Peita

正如《Guide to “Peking”》一书所示,Peita一词长期在校内外乃至海内外大行其道。

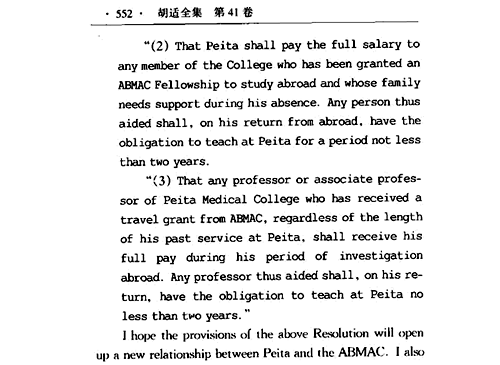

《胡适全集》收录了这位北大老校长(1945—1948)的相关英文材料,其中一旦提到北大校名简称,各处均作Peita。1947年3月5日,胡适以国立北京大学校长(President, National Peking University)名义,复函美国医药援华会(American Bureau for Medical Advancement in China,简称ABMAC)驻华办事处负责人。

在这封英文信中,Peita不仅作为北大简称与ABMAC并列使用,而且还作定语,如北大医学院为“Peita Medical College”。

北平纪事报社《Guide to “Peking”》地图标注“Pei Ta”(1935年)

海内外英文书刊中的Peita

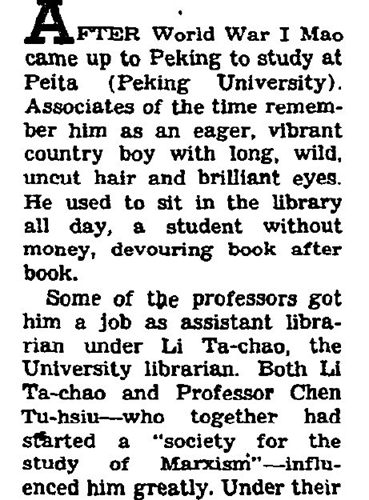

笔者查阅到的《纽约时报》最早提及Peita的时间为1935年12月17日。这篇一二?九运动报道提到“students from Yenching, Tsinghua and Peita Universities”。较此更为典型的表述,如1948年的一篇对毛泽东的报道:“After World War I Mao came up to Peking to study at Peita (Peking University).”

《纽约时报》采用的“Peita”(1948年)

毛泽东的早年经历,由埃德加?斯诺(Edgar Snow)首先向外界详尽披露。1937年,美国《亚洲》杂志(Asia and the Americas)发表了斯诺采写的《毛泽东自传》,文章同样以“Pei-ta”指代毛泽东早年学习工作过的这所大学。这组报道随后经过修改,收入《西行漫记》(Red Star Over China)。

费正清(John K. Fairbank)等编著的《剑桥中国史》(The Cambridge History of China)相关部分亦以Peita作为北大英文简称,并明确指出“Peking University (generally abbreviated as Peita)”。

新中国成立后,官方对外刊物《北京周报》(Peking Review)1958年甫创刊,即对新时代的“新北大”(new Peita)作出报道:

Popularly known in Chinese by its abbreviated form, “Peita,” Peking University has quite a history behind it. The name of Peita is closely associated with the May the Fourth Movement of 1919 which sounded the clarion call for overthrowing the forces of imperialism and feudalism in China…

… called on Peita to be true to its tradition of discarding all that is bad and remould itself further so that it will become a new Peita, a new university truly serving the cause of communism.

按照1958年全国人大批准的《汉语拼音方案》,“Beida”取代“Peita”成为“北大”一词的标准罗马字母拼写法。此后几十年间,Peita这个表述虽然也曾被《剑桥中国史》等西文著作沿用,还是逐渐淡出人们的视线——到了今天,国内各界几无“识君”人。

老“北大”换了新颜,Beida一词开始登上历史舞台。

参考文献

胡适:《胡适全集》第41卷,安徽教育出版社2003年版,第551-552页。

“Peiping Students Beaten by Police,” The New York Times, 17 Dec. 1935.

Henry R. Lieberman, “The man who would be China’s Lenin,” The New York Times Magazine, 19 Dec. 1948.

Edgar Snow, “The Autobiography of Mao Tse-tung,” Asia and the Americas, Vol. 37, No. 7-12, 1937, pp. 575-576, 619.

“Peking University’s 60th Birthday,” Peking Review, Vol. 1, No. 11, 1958, p. 5.

Denis Twitchett and John K. Fairbank, The Cambridge History of China, Volume 12: Republican China, 1912-1949, Part I, Cambridge UP, 1983, p. 406.

“北大,Beida,我们共同的姓名”

2010年11月10日,英国首相卡梅伦来访北京大学并发表演讲,事后首相府新闻官出了岔子:官方新闻稿将演讲地点称为“北大大学”(the Beida University)。

英国首相府网站上的“Beida University”(“北大大学”)(2010年)

这个低级失误,却从侧面反映出Beida一词的国际传播力与影响力。正如《被淡忘的老“北大”》一文所述,1912年京师大学堂改名为“北京大学校”后,“北大”开始成为这所高校的品牌与形象识别标志,“Beida”的前身“Peita”早在三十年代就已被校方确认为正式英文简称,在海内外广为传播。

各界广泛采用的Beida

1958年,全国人大批准《汉语拼音方案》,“Beida”取代“Peita”成为“北大”一词的标准罗马字母拼写法。1966年9月,《北京周报》以“Beida”表述北大——这是笔者查询到的最早的Beida实例,而当时该刊物自身英文名称还没改成“Beijing Review”。令人唏嘘的是,此番Beida首现于历史舞台,竟是在“文革”之“全国第一张马列主义的大字报”的英译本中:

AT present, the people of the whole nation, in a soaring revolutionary spirit which manifests their boundless love for the Party and Chairman Mao and their inveterate hatred for the sinister anti-Party, anti-socialist gang, are making a vigorous and great cultural revolution; they are struggling to thoroughly smash the attacks of the reactionary sinister gang, in defense of the Party’s Central Committee and Chairman Mao. But here in Beida [Peking University] the masses are being kept immobilized, the atmosphere is one of indifference and deadness, whereas the strong revolutionary desire of the vast number of the faculty members and students has been suppressed. What is the matter? What is the reason? Something fishy is going on. Let’s take a look at what has happened very recently!

十几年后,Beida一词走向世界。1979年1月,澳大利亚汉学家白杰明(Geremie R. Barmé)发表一篇关于当代中国文化的学术论文,以汉语拼音Beida指代北大。先前在1978年6月9日,加拿大《环球邮报》(The Globe and Mail)报道了周培源任北大校长的消息,文章称“…Beida, as the University is known locally”。

又过了11年,Beida已不仅仅是“当地俗称”,而被《泰晤士报》形容为“举世周知”——“known universally by its acronym, Beida”。

这个判断,在英文媒体、学术界中都能够得到印证。一篇发表于1997年的学术文献提到,一代又一代北大师生“亲切地”称母校为“Beida”(affectionately known as Beida by generations of students and teachers);这篇研究高校自治与公民社会的论文,随后以Beida指代这所大学。

《不列颠百科全书》(Encyclop?dia Britannica)“Peking University”词条,专门列出“Beida”作为北京大学的别名(byname)。

以括注形式“Peking University (Beida)”表述北大英文全称和简称,也时常在海内外主流英文媒体中出现。

北大校方认可的Beida

《北京大学燕园即景》采用的“Beida”(1988年)

新中国成立后的很长一段时期内,“新北大”校方英文材料并不多。1988年的一份正式出版物终于提及校名英文简称——Beida。署名为“北京大学总务长办公室”的《北京大学燕园即景》当年由北京大学出版社出版。该中英文画册中,各处北大英文简称均作Beida,例如(原文照录):

我们来自四方,带着美好的希望。我们走向世界,为着光荣的使命。北大、北大,我们共同的姓名。

We come from all directions with grand hopes, We go to the world for lofty missions.

Beida. ‘Beida’ is the name we all share.

1996年陈占安(时任北大党委宣传部长)等撰文的《北京大学》中英文画册、1998年北大百年校庆办公室《北京大学百年庆典项目书》等出版物,提及北大英文简称,各处均作Beida。《项目书》中,“北大人”作Beida people——以此指代所有北大师生员工及校友,这与牛津大学“牛津人”(Oxford people)、维基百科词条“北京大学人物”(Peking University people)等表述方式一致。

2001年,北大与中国第一历史档案馆合著的《京师大学堂档案选编》出版,其英文部分亦反复提到北大(Beida)和北大人(Beida’ers)。时任北大校长许智宏为该书作序,英译为:

In more than a hundred years, with a strong sense of mission and responsibility, Peking University (also known as Beida) and Beida’ers spare no efforts to pioneer new routes, always walking at the forefront of the times holding high the flags of “democracy and science”…

The famous writer Mr. Lu Xun once said: “Beida is always in pursuit of creativity.” In crossing the threshold of the 21st century, we wipe the dust off the records of Metropolitan University[原文如此,应为“the Imperial University of Peking”——笔者注], retrospect the struggling days of the early course of Peking University and look forward to a new era. We feel, once again, entrusted by history: Rise up, Beida!

相应中文部分则是:

百余年来,北大和北大人以强烈的使命感和责任感,高举“民主、科学”的旗帜,奋力开拓,始终走在时代的前列,形成了光荣的传统和优良的学风,英才辈出,成就斐然……

鲁迅先生说过:“北大是常为新的。”在即将跨入二十一世纪门槛的时候,拂去京师大学堂档案上的尘埃,回首北大初创的艰辛岁月,展望新时代,我们满怀豪情,再一次感受到历史的嘱托:奋进,北大!

2000年,北大哲学系创办学术刊物《哲学门》,英文名为“Beida Journal of Philosophy”。2004年,为庆祝哲学系90周年系庆,由赵敦华教授主编的英文文集《Beida Journal of Philosophy》由北京大学出版社出版。

中国的北大,世界的Beida

作为一所历史悠久的国际化高等学府,北大的新老朋友遍布全球,无论是校内的外籍师生还是海外的专家学者,普遍亲切称呼其为Beida。2013年4月,中国问题研究专家、哈佛大学教授傅高义(Ezra Vogel)在北大发表演讲时,即以“Beida”指代这所大学:“It’s such a great pleasure to be at Beida… ‘Harvard has a special relationship with Beida.’”2015年8月,英国外交大臣哈蒙德(Philip Hammond)在北大演讲时同样用了“Beida”这一简称——这回,比5年前的同事们有进步,官方新闻稿总算是把校名全称写对了:Peking University。

英国首相府网站上的“Beida”(2015年)

汉语拼音“Beida”忠实记录了“北大”一词在其来源语中的发音,在世界各地均可保持相对一致,已被德、法、西班牙诸多语种吸收,频繁出现在主流媒体上——比如德国《世界报》文章《F?llt die SPD nun vorw?rts oder rückw?rts?》、法国《世界报》文章《A Pékin, l’université de Tsinghua mise sur ses disciplines et son ouverture aux étrangers》、西班牙《国家报》文章《Wert busca estudiantes de espa?ol en China》等等。即便在非罗马字母文字中,亦可通过转写(transliteration)实现,比如转写为俄文的“Бэйда”一词被俄罗斯文传电讯社采用,出现在《Биологи обнаружили “стрелку” биологического компаса》等报道中。

“Beida”这个品牌有利于北大在国际传播与交流中的形象识别和品牌效应,体现出历史底蕴乃至“以我为主”的文化自信。在创建“中国特色、北大风格”的世界一流大学进程中,应加以充分利用。

借此重温1988年版北大《燕园即景》画册:“我们来自四方,带着美好的希望。我们走向世界,为着光荣的使命。北大、北大,我们共同的姓名。”

参考文献

“What Are Sung Shih, Lu Ping and Peng Pei-yun Up To in the Cultural Revolution?,” Peking Review, Vol. 9, 1966, pp. 53-55.

G. Barme, “More Weeds? – Culture in China since the Fall of the Gang of Four,” The Australian Journal of Chinese Affairs, No. 1, 1979, p. 132.

John Fraser, “Trained in U.S. Physicist heads Peking University,” The Globe and Mail, 7 June 1978.

Mary Dejevsky, “Peking emerges to live with fear under the sun,” The Times, 9 June 1989.

Ruth Hayhoe and Zhong Ningsha, “University Autonomy and Civil Society,” Civil Society in China, Eds. Timothy Brook and B. Michael Frolic, Armonk, M.E. Sharpe, 1997, p. 103.

北京大学总务长办公室编:《北京大学燕园即景》,北京大学出版社1988年版。

陈占安等:《北京大学》,北京大学出版社1996年版。

北京大学、中国第一历史档案馆编:《京师大学堂档案选编》,北京大学出版社2001年版。

叶朗主编:《哲学门》第1卷第1册,湖北教育出版社2000年版。

Zhao Dunhua, ed., Beida Journal of Philosophy, Peking University Press, 2004.

“PKU”是一种病

2006年北京大学法学院开学典礼上,时任院长朱苏力对新生们娓娓道来:“去年的‘超女’后,社会上流行起一个英文缩写,PK,大致意思是‘单挑’;而我们学校的英文缩写恰恰是PKU。PK you,或许这是北大给你下的一道战书?PK yourself,或许这是北大对你的另一种提示?”

正如紧追潮流的苏力教授所说,“PK”一词在国内的流行,自2005年湖南卫视《超级女声》栏目始,毫无疑问。那么“PKU”作为北大“英文缩写”,又是什么来头呢?

“PKU”与北大校园网域名

2010年,北京大学档案馆校史馆编著的《北京大学图史 1898—2008》出版。这部中英文对照的校史,前半部分均未涉及北大英文简称,而从1949年之后的章节开始大量使用“PKU”指代“Peking University”。以“PKU”作为北大简称,这部著作是当下流行做法中的一例。

校史编纂人员似乎在暗示,“PKU”是从新中国成立后“国立北京大学”(National Peking University)改为“北京大学”(Peking University)时开始使用并确立其地位的。

这可能比实际时间早了近半个世纪。在北大档案馆、图书馆中,未发现任何与“北大简称何时确定为‘PKU’”相关的史料;另咨询校史专家及老教师,他们均无法提供“PKU”开始广泛使用的确切时间,但猜测始于“网络时代”。

这种先后次序关系在英文媒体对北大的报道中得到了印证。1994年北大校园网接入国际互联网,域名作www.pku.edu.cn。在LexisNexis新闻数据库中可以发现,英文媒体首次将“PKU”一词与北大联系起来,始于1995年9月。一篇对北大学生发起中国首次网上救助行动的报道,记录了力学系学生蔡全清在互联网上留下的电子邮箱:caiqq@mccux0.mech.pku.edu.cn。这也是“pku”一词在这篇英文报道中的唯一一次亮相。

当年4月的一篇学术论文中亦出现“pku”。同样是电子邮箱,北大数学系教授应隆安在通讯方式中专门标出一行“yingla@mccoxO.mech.pku.edu.ca”[原文如此——笔者注]。

在中国官方新闻报道中,“PKU”被当作北大校名简称使用始于1998年6月11日。据当日新华社英文电讯,中国科学院和北大联合创办北京天体物理中心(Chinese Academy of Sciences-Peking University Joint Beijing Astrophysical Centre,简称CAS-PKU BAC)。

1999年的一篇学术论文曾将“PKU”作为Peking University的缩写:“All test were conducted at … Peking University (PKU) and Shantou University (STU)。”进入21世纪,以“PKU”作为校名缩写的例子逐渐多了起来。

与1980年北大校长办公会议重新确定“Peking University”为北京大学“对外名称(英语拼音)”不同,至今仍未发现校方针对“PKU”一词有过任何正式明文规定。

曾任北大计算中心、北大信息化建设与管理办公室负责人,时任北大计算中心副主任的黄达武教授向笔者确认,在1994年www.pku.edu.cn域名启用之际,无论是校方还是计算中心对北大英文简称都“没有明确规定”。北大此前曾使用过的电传号“22239 PKUNI CN”,仅仅是取了英文“大学”(university)一词的开头部分(uni)与P、K连为一体,也并非直接缩写为“PKU”。

笔者另向教育部咨询,得到国际合作与交流司、发展规划司、语言文字应用管理司、语言文字信息管理司的反馈:对于高校英文简称、缩写或字母编码,教育部及其下属机构并没有任何专门规定。2014年教育部核准的《北京大学章程》,亦未出现“PKU”字样。

黄达武解释为何使用“PKU”:“因为当时‘Peking University’已成为公认的北京大学的英文全称,北京大学的英文缩写为‘PKU’就顺理成章地用上了。”

“PKU”仍未被“公认”

为建设“北京大学视觉形象识别系统”、迎接北大110周年校庆,北京大学形象建设委员会于2006年成立。该委员会第一次会议纪要提道:“关于北大的英文校名,与会人员一致认为,‘Peking University’与‘PKU’是广受认同的北大英文校名与缩写,不必因一时的争论或其他顾虑而改变。”

“PKU”域名启用之际,以“PKU”作为Peking University的缩写能否“顺理成章”地使用,后来“PKU”是否已成为“广受认同”的北大英文缩写,均值得推敲。

在北大域名确立前,有五份英文文献曾出现以“PKU”一词指代北大的情形。其中,四份均为1970年代美国访华人士的个人回忆文章;另一篇1993年的论文系将“PKU”与其他研究机构缩写并列。除此之外,再无发现1994年之前将“PKU”作为北大简称的例证。

对于北大英文简称问题,这些文献在权威性与效力上远低于《“北大,Beida,我们共同的姓名”》一文列举的1936—2004年校方正式书面材料。更何况,在“PKU”域名已上线运行数年后的1996年、1998年乃至2004年,以校方或相关部门名义正式出版的英文文献仍无视“PKU”的存在,坚持以Beida作为北大英文简称。

1998年新华社报道中首次出现的“PKU”,可能只是为了忠实于报道对象自拟的英文缩写“CAS-PKU BAC”。这所国家通讯社同期其他涉及北大的报道,依然采用Beida指代北大。不仅如此,中国国家英文报纸《中国日报》、中国国际广播电台等官方对外媒体亦持续使用Beida至今。

北京大学视觉形象识别系统中的“北大红”(Beida Red)(2007年)

至于2006年北大形象建设委员会与会人员的观点,主要针对的是当时“Peking University”是否应改为所谓“Beijing University”的争议,无意且未能严格论证“PKU”一词的地位。会后“PKU”并未得到正式确认:2007年,《北京大学视觉形象识别系统管理办法》正式发布,该系统由“北京大学”、“北大”和“Peking University”等标志及其组合变化构成,没有“PKU”的踪影;系统中北京大学标准色“北大红”的对应英文名为“Beida Red”。

我们可以判断,当时确定www.pku.edu.cn为北大域名时,并未考虑到“PKU”可能会因此代替Beida成为常用简称,也未充分论证“PKU”这一表述的可行性。最近几年“PKU”的流行,或许只是一个偶然的误会。在此大胆假设,“超女”栏目如果提前10年推出来,届时苏力教授面对北大听众,是很难抖出“PK you”包袱效果的。

“PKU”之歧义问题

正如《再次回顾北京大学历史上曾经采用过的英语校名》一文所述,历史上北大中文、英文全称已有数次改动,若需将“PKU”确立为新的正式英文简称,在程序上应该并不复杂。而问题的关键在于:“PKU”一词本身存在严重歧义。

查阅《不列颠百科全书》、《韦氏大学词典》(The Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary)、《美国传统词典》(The American Heritage Dictionary of the English Language)、《柯林斯英语词典》(Collins English Dictionary)等工具书,“PKU”指向的并非“Peking University”,而是“Phenylketonuria”:苯丙酮尿症。

用英文搜索引擎Google搜索“PKU”,前50项结果中的40多项均属于苯丙酮尿症。假设有外国友人对北大学术现状感兴趣,在Google中搜索“PKU research”,搜索结果的第一页无一与北大相关,均为“苯丙酮尿症研究”之类页面链接。这也反映出,针对“PKU”一词的含义及其识别,北大至少在互联网阵地上已完败于苯丙酮尿症,外界人士很难由“PKU”联想到北大。

今天,互联网已成为人类社会获取信息的最重要途径之一——我们推断,新世纪以来北大网址www.pku.edu.cn的能见度(visibility)渐升,为推动“PKU”一词在国内被广泛视为北大英文简称,发挥了核心作用。而在北大“PKU”域名启用后的第20个年头,仍出现前段所述之尴尬局面令人反思,北大意义上的“PKU”为何难以被海外受众有效识别。

“PKU”这一生造的文字符号脱离了语言(北大/Beida)本身而独立存在,三个字母在不同语言中读音各异。更堪忧的是,作为早已列入多家权威辞书词条的科学术语,PKU的全称Phenylketonuria为新拉丁语(New Latin),由“苯基”(phenyl)、“酮”(ketone)和“尿”(-uria)构成。这意味着对“PKU”与北大关系的识别,不仅在英语国家会出现问题。查阅维基百科“Phenylketonuria”词条,该病症在西班牙语、德语等语言中的缩写均为PKU。

《人民日报》中的“PKU”(2012年)

甚至在中文权威文献中也难免出现。一度反感在中文里夹杂“字母词”的《人民日报》,2012年7月18日刊文《五省区PKU患儿获免费特殊奶粉》,标题中赫然出现“PKU”,正文中多次使用“PKU”。

这里,“PKU”显然与“北大”没有直接关系,既不是“北大给你下的一道战书”,也不是“北大对你的另一种提示”——“PKU”是一种病。

参考文献

苏力:《走不出的风景——大学里的致辞,以及修辞》,北京大学出版社2011年版。

北京大学档案馆校史馆编:《北京大学图史 1898—2008》,北京大学出版社2010年版。

孙璐、富子梅:《五省区PKU患儿获免费特殊奶粉》,载《人民日报》2012年7月18日第4版。

傅振国:《警惕字母词侵蚀汉语》,载《人民日报》2013年1月10日第4版。

谷歌图书(Google Books)。

LexisNexis新闻数据库。