西南联大存在的时间不满9年,就读学生不过八千,而且条件简陋,生活艰苦,但却培养出了一大批人才,其中包括两位诺贝尔奖获得者——杨振宁、李政道,三位国家最高科技奖获得者——黄昆、刘东生、叶笃正,6位“两弹一星”功勋奖章获得者——郭永怀、陈芳允、屠守锷、朱光亚、邓稼先、王希季,90位中国科学院和中国工程院院士。不久前,中国社会科学院评选首届学部委员和荣誉学部委员,又有6位联大校友当选。在科学、教育、新闻、出版、工程技术、文学艺术等各个领域都有不少西南联大校友成为业务和政治骨干。在台湾和海外,有重大成就的联大校友,也不乏其人。

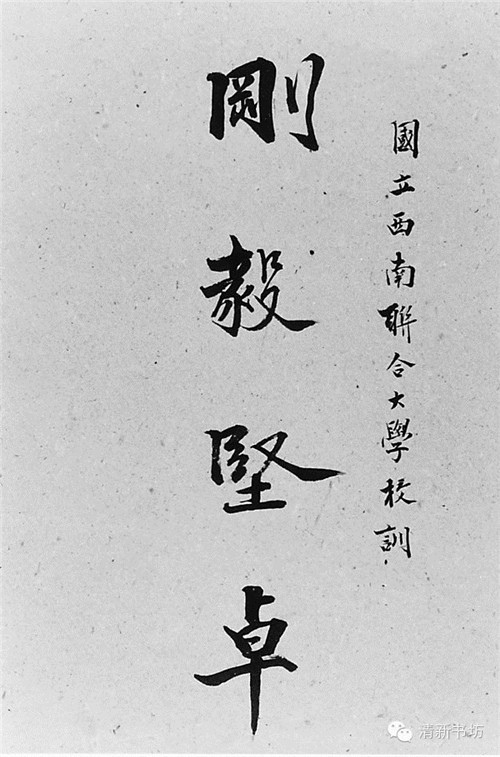

西南联大校训

西南联大不仅大师云集,在教学和科研上成绩卓著,蔚为学术重镇、人才摇篮,而且是当时“倒孔(祥熙)”运动和“一二·一”运动的发起者和策源地,在爱国民主运动中发挥了重要作用,被誉为“民主堡垒”。有不少校友参加革命斗争,成为各级领导干部,有的已进入国家领导人的行列,并有近30位校友在抗日战争和革命斗争中牺牲,成为烈士。西南联大不仅在中国教育史上,而且在中国新民主主义革命史上都留下了光辉的一页。

为什么在艰苦简陋的条件下,西南联大能作出如此突出的贡献?这不仅是国内的人们常常提出的问题,在国外也有人对此深感兴趣。美国弗吉尼亚大学历史学教授JohnIsrael(中文名易社强)就对这个问题进行了多年的研究,并为此多次到我国大陆和台湾访问。他说:“西南联大是中国历史上最有意思的一所大学,在最艰苦的条件下,保存了最完好的教育方式,培养出了最优秀的人才,最值得人们研究。”近年来已有不少人对这个问题讲了自己的意见。这里也说说我们的看法,和大家共同探讨。

说起西南联大为什么会在很短的时间内和很困难的条件下作出很大很突出的贡献,从历史和宏观的角度来观察,首先不能不指出,这与所处的抗日战争时代有很大的关系。中国知识分子素有浓厚的爱国主义传统,抗战时期,国家民族处于危急存亡之秋,更激起大家的爱国和报国的热情,联大的师生也是如此。强烈的爱国主义思想是联大师生取得重大成就的最重要的精神动力,这是首先必须明确的。但是也要看到,同处于那个时代,同样具有爱国主义思想,并不是所有的大学都取得了同样的成就。因此又不能不对具体情况进行具体分析,看看西南联大到底有哪些独特条件,成为她取得巨大成就的具体原因。从我们的亲身经历看来,这些条件和原因大致可以概括为以下几点:

第一,西南联大集中了当时全国最强大、最优秀的师资队伍和素质优秀的学生。

主持联大校务的常委、清华大学校长梅贻琦有一句名言:“所谓大学者,非谓有大楼之谓也,有大师之谓也。”西南联大没有大楼,只有陋室,但她却集中了北大、清华、南开三所著名大学的师资,有许多大师和出类拔萃的专家学者,如哲学系有著名哲学家冯友兰、汤用彤、金岳霖、贺麟、洪谦、沈有鼎、冯文潜等先生;中文系有文学、语言、文字等方面的著名专家闻一多、朱自清、罗常培、罗庸、唐兰、刘文典、游国恩、魏建功、王力、沈从文等先生;历史系有著名历史学家陈寅恪、雷海宗、钱穆、刘崇鋐、邵循正、郑天挺、向达、吴晗等先生;外文系有著名外国语言文学家吴宓、叶公超、冯至、闻家驷、吴达元、陈嘉、钱锺书、温德(Winter,美籍,连续在清华、北大任教几十年,在华逝世)等先生;数学系有著名数学家杨武之、姜立夫、江泽涵、赵访熊、华罗庚、陈省身、许宝騄等先生;物理系有著名物理学家吴有训、周培源、饶毓泰、叶企孙、郑华炽、张文裕、王竹溪、赵忠尧、吴大猷等先生;化学系有著名化学家杨石先、曾昭抡、黄子卿、张子高、张大煜、孙承谔等先生;地质地理气象学系有著名地学家孙云铸、袁复礼、冯景兰、张席褆、张印堂、赵九章等先生;生物学系有著名生物学家李继侗、张景钺、陈祯、吴韞珍、沈同、汤佩松等先生;政治学系有著名政治学家张奚若、钱端升、邵循恪、崔书琴、浦薛凤、王赣愚等先生;经济学系有著名经济学家陈岱孙、赵廼抟、周炳琳、伍启元、萧蘧、秦瓒等先生;法律学系有著名法学家戴修瓒、燕树棠、陈瑾昆、罗文干、费青、芮沐等先生;社会学系有著名社会学家潘光旦、陈序经、费孝通、陈达、吴泽霖等先生;工学院也有不少著名的专家学者,如施嘉炀、刘仙洲、马大猷、顾毓琇、任之恭、陶葆楷、庄前鼎、章名涛、闫振兴、刘恢先、李辑祥、钱钟韩等先生。师范学院教授多系其他学院教授兼任,兹不再赘。

上面所列这些专家学者只是举例,并没有涵盖联大名师的全部。联大教授当时年长的不过50岁左右,年轻的30岁左右,正处于学术生涯的盛年。他们大多数既受有中国传统文化的熏陶,又经过“五四”运动的洗礼,具有强烈的爱国和科学、民主思想与敬业精神。他们大多曾在国外留学,如1939年的179位教授副教授中,留学归来的占85%,五位院长全是留美博士,26位系主任中,只有一位没有留过学。少数没有留过学的教授,如钱穆、罗常培、吴晗、沈从文等也都是在学术和创作上很有成就的著名专家学者。联大教授中,许多人是我国一些现代科学技术学科的开创者和奠基人,还有一些刚从国外回来的年轻学者,如华罗庚、陈省身、许宝騄、王竹溪等,他们接触了世界科学发展的前沿,了解国外科学的最新发展,所以虽在战争时期联大仍有些学科能在教学和科研上与国际接轨。不仅如此,因为联大教授多受有中国优良传统的熏陶,他们的道德风范也堪为师表,对学生有深刻的影响。很明显,有这样难得的高水准的教师队伍,是联大能培养出大量人才的得天独厚的首要条件。

把学生培养成才,不仅需要有好的老师,还需要有好的学生,应该说,联大学生的素质也是比较好的。开始在长沙建校时,学生主要是北大、清华、南开未毕业的学生,原来的素质就比较高。以后联大开始招生,由于联大由北大、清华、南开三所名校组成,学术水平高,声名远扬,加以当时国民党统治区笼罩着白色恐怖,而昆明的政治环境则比较宽松,所以许多学习成绩好和思想进步的学生向往联大,把报考联大作为第一志愿。由于报考的人数多,而录取的名额有限,这就更形成优中选优。如1945年夏,昆明地区联大与云南大学联合招生,报考者2400多人,联大只录取132人,可见选拔之严。除此之外,还有些优秀学生原在别的学校就读后插班转到西南联大,如李政道和朱光亚就分别是从浙江大学和中央大学转学过来的,这也反映出联大学术水平的吸引力。还应特别指出,联大同学多数家在沦陷区,心怀国破家亡之痛,身受颠沛流离之苦,爱国情深,报国心切,因而学习自觉性高,所以成绩就比较好,这也是一个很重要的情况。总之,联大之所以能在培养人才方面作出重大贡献,“得天下英才而教育之”是一个重要条件。

第二,西南联大继承和发扬了北大、清华、南开三校的优良校风和“五四”“一二·九”的光荣传统。

北大从蔡元培先生担任校长时起就提倡“兼容并包”“学术自由”,清华一向以实行“教授治校”和课业要求严格著称,南开以“允公允能”为校训,注意研究社会实际问题和培养学生的实际能力。北大是“五四”运动的发源地,在“一二·九”运动中,三校都是中坚力量,因而都形成了爱国、科学、民主的传统。这些优良的教育思想、校风和传统,在联大都得到融通、继承和发扬,并由于三校的汇合而相得益彰。

在教育思想方面,联大一直坚持了“兼容并包”和“学术自由”的精神。正是在这种思想指导下,联大有很浓厚的民主自由空气。早在长沙临大时期,即曾在请张治中、陈诚等国民党高级将领来校讲演的同时,也请刚从狱中出来的原中国共产党总书记陈独秀和八路军驻长沙办事处负责人、教育家徐特立前来讲演。这既与抗战初期国共两党合作较好、国内洋溢着同仇敌忾的良好政治气氛有关,同时也反映了学校一开始就继承和发扬了“兼容并包”的传统。这个传统在联大存在的全过程中一直得到了继承和发扬。在联大,不论是政治上还是学术上,不论是教师还是学生,都可以有不同的甚至对立的观点。不仅在学生中有不同观点的社团和壁报存在,而且教师中也有不同的观点和流派并行不悖。学校里常举办各种讲座和演讲会、讨论会,大家各抒己见,充满了民主自由的空气。在课程设置上,有些是几位教授先后或同时开同一门课,如雷海宗、钱穆、吴晗都开《中国通史》;闻一多与刘文典都开《庄子》,与游国恩都开《楚辞》与罗庸都开《唐诗》;金岳霖与贺麟都开《哲学概论》。各人的学术思想体系和见解并不相同,但互相并不排斥,反而有些教授常常互相听课,并且互相请益。如沈有鼎听过冯至讲歌德,冯至听过朱自清讲宋诗,闻一多听沈有鼎讲《周易》,数学系教授程毓淮听郑昕讲康德,郑天挺经过研究,写出“发羌释”,请陈寅恪、罗常培、邹循正审阅提出意见。如此等等。由此可见当时联大弥漫着多么浓厚和谐的学术气氛。

西南联大图书馆

更为难能可贵的是:在当时的反共政治阴影之下,教社会科学的教授竟然可以指定马克思主义的必读书,在课堂上讲社会主义。如张奚若教授在教政治思想史时,指定的必读书中就有马克思恩格斯的《共产党宣言》和列宁的《国家与革命》;赵廼抟教授不仅开有社会主义的课程,而且有介绍马克思和列宁的篇章和内容。不但如此,张奚若教授在给学生的讲演中,公开指斥国民党政府为“强盗”“白匪”“黑匪”;赵廼抟教授公开批评国民党政府的财政是“买办政治的财政”,经济是“官僚资本的经济”,主张“集中力量”加以“铲除”。对此,学校均未加以任何干预。正是在这样兼容并包、民主自由的氛围中,学生开阔了视野,活跃了思想,养成了独立思考的精神,增长了思辨能力和创造性,而这正是出人才的重要条件。

在教育思想方面,联大还有一个重要的特点就是主张培养通才,重视基础课,重视扩大学生的知识面。主张大学培养通才,这是从蔡元培到梅贻琦的一贯思想。在兼容并包、学术自由和培养通才的思想指导下,联大实行学年制与学分制、必修课与选修课相结合的制度,即每个学生要读完四个学年和132个学分(相当于30门左右课程。师范学院为156学分,法商学院法律学系和工学院各系另有规定)。每个系各年级均有必修课,同时全校各系均有许多选修课,任由本系和外系学生选读,必修课与选修课的比例大致为50:82。选修课多为教授们独立的研究成果。它的开设,不仅对扩大学生的视野和知识面,活跃和丰富学生的思想,有很大好处,对鼓励教师进行独立的学术研究也有很大作用,因而在学校中形成浓厚的学术研究氛围。由于实行这种教学制度,西南联大所开课程每年都在300门以上,共开课1600多门,真可谓百花齐放,百家争鸣,异彩纷呈。

为贯彻培养通才的方针,联大非常重视共同必修的基础课的教育。大学一年级全部为基础课,共同必修课有大一国文、大一英文、中国通史,还规定,不论是文法学院还是理工学院的学生都必须选一门社会科学(政治学、经济学、社会学、法学)概论,一门自然科学(物理学、化学、生物学、地质学)概论。而且这些基础课都由学有专攻、教学经验丰富的名教授讲授。如讲《中国通史》的有雷海宗和吴晗先生,讲《经济学概论》的有陈岱孙先生,讲《政治学概论》的有张奚若先生。我在读一年级时就上了吴晗先生的《中国通史》、陈岱孙先生的《经济学概论》。我是历史系的,还上了冯景兰先生的《普通地质学》。在这样的教育下,我们确实感到受益匪浅,眼界比较开阔,思路不那么狭窄。

联大一方面提倡学术自由,另一方面对课业的要求也很严格。如每学期开始时,学生必须按规定日期到校注册,逾期而未请假者,每逾一日以无故旷课2小时论,逾两星期以休学论。请假到四个星期,即不许选课,令其休学一年。课程考试不及格者不得补考,不给学分,以零分计算。不及格课程如为选修课,可另选其他选修课补足学分;如为必修课,必须在下一学年重修。对有连续性的基础课,先行课程不及格,不得读后续课程,如此等等。工学院的课程要求更严,考试更多。因此,在联大不是轻易就可以毕业的。

联大当时地处边远,环境闭塞,条件简陋,但学校的教育和教学并不封闭,很注意联系实际,并尽可能地与外部沟通和交流。理工科仪器设备短缺,学校尽量集中一部分财力,通过各种渠道,从上海、香港以至国外购置一些必不可缺的仪器设备,供学生实习和做实验。教授们也想方设法为学生创造一些进行科学实验的条件,如机械系主任李辑祥先生领导建立了实习工厂和热工实验室;航空工程系主任庄前鼎先生领导建成了国内当时唯一可用的风洞,还研制成我国第一架滑翔机;物理系教授吴大猷先生用一个三棱镜和简陋的木架做成分光仪进行光谱的研究;地质系进行了西南各省地质、地层、矿产的地质考察;生物系利用云南丰富的生物资源进行研究;土木工程系为云南的公路、机场,水电建设进行勘测设计等等。为适应战时的需要,工学院还开出了“飞机场设计”“军用桥梁设计”,“兵器学”“堡垒工程”等课程。特别令人感佩的是,联大领导人具有非常开阔的视野和战略眼光,及时在三校恢复了研究院所招收研究生以后,在当时经济极度困难的条件下,梅贻琦校长又想方设法筹集资金,选派留美公费生,为国家培养和储备高素质的人才。1941年和1944年两届共招收公费留美生38人。与此同时,只要有可能就给一些教授创造出国访问和研究的机会,1943年到1946年,先后派赴美国研究、讲学或做访问学者的有陈省身、华罗庚、任之恭、曾昭抡、吴大猷等20多人。上述所有这些措施都为联大的科研教学和培养人才创造了重要的条件。

西南联大中文系毕业生合影

还应该特别指出的是,联大学生不仅在学业上受到良好的教育,而且因为这里发扬了“五四”“一二·九”的光荣传统,大家在思想上也得到很大的提高。在联大,爱国、科学、民主始终是政治生活和学习生活的主流。除去“皖南事变”后的一段时间校内空气比较沉闷以外,大部分时间学生的思想和活动都很活跃,社团林立,壁报满墙,并常常举办各种讲座、座谈会、讨论会等,还有些学生利用课余时间开展歌咏、美术、戏剧演出等各种活动,利用假期到工厂、农村、地方部队和少数民族地区去接触实际,开展工作,经受锻炼。特别是1944年纪念“五四”的活动以后,爱国民主运动蓬勃开展,高潮迭起,一直到爆发震动全国的“一二·一”运动。这不仅在全国产生了很大的政治影响,而且对学生自身也是很大的教育和锻炼。许多人在爱国民主运动中,提高了政治觉悟,增强了活动能力和组织能力,为以后的发展奠定了基础。

第三,三校的团结合作及其组成人员的奉献精神保证了联大的成功。

联大是由三个学校联合组成的,团结合作是必要的条件。如果像有的学校那样联而不合就根本不可能办好,甚至散伙了事。联大之所以成功,原因之一就是三校始终合作得很好。正如联大纪念碑的碑文中所说:“三校有不同之历史,各异之学风,八年之久,合作无间。同无妨异,异不害同,五色交辉,相得益彰;八音合奏,终和且平。”其所以如此,首先是三校的领导合作得好。这是由于正像周炳琳教授所说:“三校长俱为君子。”他们都是爱国的教育家,在办学上有共同的理念,同时他们的私人关系也很密切。梅贻琦是张伯苓所办南开学堂最早的毕业生,两人有师生之谊;梅贻琦、张伯苓与蒋梦麟也融洽无间,张伯苓对蒋梦麟、梅贻琦说:“我的表你们代着”。建校初期三人共同主持校务,共商大计,后来因张伯苓和蒋梦麟另有公务,长期住在重庆,所以校务主要由梅贻琦主持。由于得到蒋张二人的充分信任和支持,梅怡琦得以放手工作。联大有一套民主办学的制度,大事都要经过民主讨论的程序,梅贻琦民主作风又好,常说“吾从众”,因而有矛盾也容易解决。在处理具体问题上,梅贻琦也很注意三校间的关系。如为解决教师的生活困难,工学院的清华教师组织了“清华服务社”,开展勘查设计和生产等业务,所获收益除清华教师外,也给北大、南开的同仁补助。因此种种,联大的不少老师在回忆那段生活时,都盛赞三校的合作精神。郑天挺先生就说:“西南联大的八年,最可贵的是友爱和团结。教师之间,师生之间,三校之间均如此。”

西南联大三位创始人

在这里还要说到三校骨干成员的爱国奉献精神。联大的教务长、训导长、总务长、各学院院长,各系主任,均由三校教授分担。这些人是三校也是联大的骨干,他们的奉献和敬业精神给了办好联大以有力的支撑。长沙临大建校时发电给在北平的人员通知他们到长沙去。接到电召时,清华法学院长陈岱孙先生正在北平城内开会,没回清华园就径自南下,结果手稿、资料、财物全都丧失;理学院长吴有训先生,抛下刚分娩的妻子和最大不过六岁的四个子女,北大秘书长郑天挺先生也抛下老母和五个幼小的子女,二人都只身南下,和陈岱孙等先生一起参加长沙临大的筹建和教学工作,共同表现了以身许国、共赴国难的高度热情。在联大期间,有些教授除了教学工作外,还无偿地担任了繁重的行政工作。如郑天挺先生除讲授《明清史》等课程,并继续进行清史研究,完成并出版了《清史探微》等重要著作以外,还担任北大的秘书长和文科研究所副所长。由于北大校长蒋梦麟和文科研究所所长傅斯年长期住在重庆,北大和文科所的事务实际上由郑主持,以至人们戏称“正所长是(斯年)所长,副所长是(天挺)所长”。更为难得的是在当时经济拮据、困难重重的情况下,他还应梅贻琦的坚持要求出任联大的总务长,不得不殚精竭虑,拼力维持学校的正常运转,其负担之重可想而知。再如清华教授李继侗先生,除讲授生物课,担任联大生物系主任之外,还担任先修班主任,并先后参加了学校的理工设备设计委员会、建筑设计委员会、救济战区贫苦学生贷金委员会、理学院学生生活指导委员会、防空委员会、大一课业指导委员会、叙永分校校务委员会、学生入学资格审查委员会、毕业成绩审查委员会、学校迁移委员会等机构,同时负责教职员消费合作社,担任北门街员工宿舍食堂管理员,为大家谋福利忙得不可开交。南开大学秘书长黄钰生先生对办好联大也是劳苦功高的人。他在长沙临大时就担任了军训队和学生战时后方服务队副队长(队长为张伯苓),学校西迁昆明组织步行团,他是湘黔滇旅行团指导委员会主席。在昆明建校时,他担任建设长,主持了新校舍的建设工作。后联大成立师范学院,他又担任师范学院院长兼附校主任。除此之外,他还是交通委员会、校舍委员会、建筑设计委员会、闻一多教授丧葬抚恤委员会的召集人或主席。联大一度筹划迁川和在叙永设立分校时,组织迁校委员会,抗战胜利三校筹划北返,设立联合迁移委员会,他都是委员,并切实担负了有关工作。有时梅贻琦因公离校,他还代理过常委。上面讲的几位先生,可以作为三校同仁和衷共济、奉献各自的力量办好学校的代表。正是由于三校都有好的校长来领导,又都有这样富有奉献的人物来挑大梁,再加上全体同仁的共同努力,才把联大办得这样成功。同时,从这一侧面也可看出联大师长们的道德风范。

第四,当时的云南为联大提供了比较宽松的政治环境。

大家都知道,整个抗战时期,只有初期一两年国共合作的比较好,全国的政治气氛比较宽松活跃,进入抗战的相持阶段以后,形势就每况愈下,特别是“皖南事变”以后,白色恐怖日益严重,如果联大不是设在云南,而是设在大后方的其他地方,例如政府曾几次督促联大搬去四川,如果听命去了的话,联大的“兼容并包”“学术自由”就很难推行,师生的政治与社会文化活动就绝不可能那样活跃,而必然会遭到限制以至镇压,这样,西南联大也就绝不可能有那样大的成就和贡献。幸运的是联大设在昆明。

由于当时国民党中央当局坚持排斥异己,时刻想吞噬地方势力,地方实力派和国民党中央当局产生尖锐的矛盾。在这种形势下,时任云南省政府主席兼军事委员会委员长昆明行营主任、拥有重兵的地方实力派龙云和共产党及民主同盟都有联系,在政治上比较开明,坚决抵制了国民党中央当局的压力,不准国民党特务在昆明逮捕进步师生。所以在整个抗战时期,昆明和云南全省的政治环境都比较宽松,为联大坚持自己的办学方针,为联大师生的进步活动,提供了有利的条件。及至抗战胜利以后,处心积虑要消灭地方势力的国民党中央当局,以去越南受降为诱饵,把龙云的部队调往越南,未等这些部队出境,就密令驻昆明附近的嫡系杜聿明部于1945年10月3日进攻昆明城内的云南省政府和龙云公馆,挟持龙云去了重庆,名为调任军事参议院院长,实为软禁。这样,云南的政局立即发生了巨大变化,使联大陷入白色恐怖的包围之中,不久即发生了杀害四名师生的“一二·一”惨案。这正反两方面的情况都说明了联大的兴衰成败与云南政治环境的密切关系。

对于这一点,连美国的易社强教授也有所了解。他说:联大成为战时中国最具政治活力的一所大学,“部分是由于得到云南统治者龙云的宽厚的保护。”他还说到:“分析联大时不提到共产党的作用,那就不可能分析得完全。具有献身精神、纪律严明的昆明地下党,从周恩来领导的以重庆为基地的南方局取得指示。这个党有不少成员是联大学生,它所起的作用同党员人数的微不足道是极不相称的。”(本文所引易社强的话均见其所作《西南联大五十周年纪念》)他的这些话都是符合实际情况的。

今年是西南联大建校70周年。70年来,我们的国家发生了翻天覆地的变化。当年的西南联大和今天的大学相比,在规模和办学条件上都不可同日而语。现在的青年学子所面临的任务和挑战,也和当年的联大学生迥然不同。西南联大已成为历史,但是她却有不少跨越时空的亮点,至今仍闪闪发光。联大的许多精神,特别是胸怀祖国,以天下为己任的爱国精神,科学与民主的精神,兼容并包与学术自由的精神,艰苦奋斗的精神,敬业勤学的精神,为共同事业团结合作的精神,现在也都还是值得珍视、继承和发扬的。(原文来源:中华读书报)