2020年7月1日早晨,收到严先生女儿严康敏发来的消息。凌晨4点30分,先生收到马克思、歌德和贝多芬在天国的召唤,离我们而去。记忆里燕东园的残雪,仿佛突然消融了,脑海里瞬间涌起近20年前随侍先生左右的许多场景,痛贯心肺,杂乱回忆,语无伦次,聊以追悼。

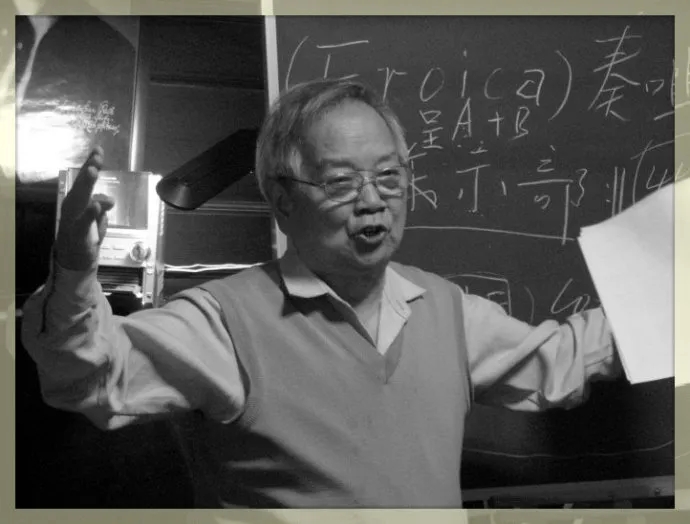

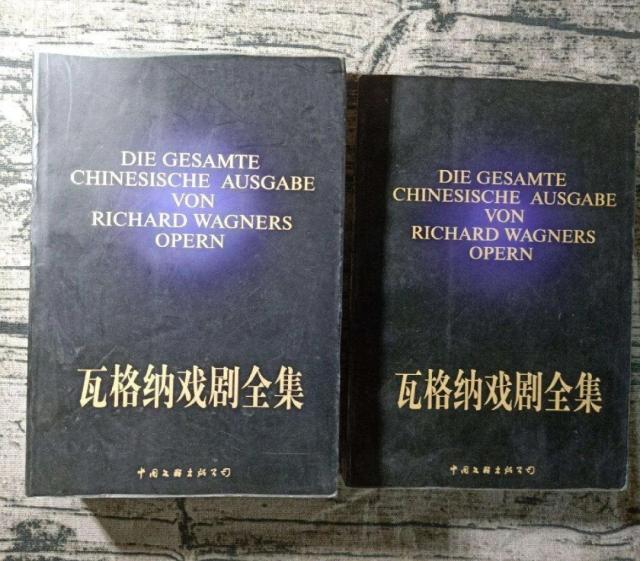

我上大学的时候,尝有莫大的幸福和机缘,经常去燕东园22号听音乐。燕东园22号是燕京大学的教授别墅,50年代分成了两部分,冯至先生是北大德语系的系主任,占据南向和西向的一半,他的助手严宝瑜先生则住在北向和东向的另一半。严先生搞德国文学,是筹建歌德学院时的中方专家,德国人后来请他去德国拜罗伊特大学讲授德国文学。他也是不折不扣的大乐迷,退休后分文不取,以80高龄每周在北大开设音乐欣赏课,一直坚持到身体实在无法承受,成为校园里几代学子记忆中的传奇。老先生每次骑自行车往来燕东园和图书馆南配殿,一年冬天雪后摔了一跤,自此家人陪护接送。后来老先生命我帮忙,有一段时间晚上九点多散了课后就送老先生回家。那时北京冬天雪还比较多,燕东园偏僻荒芜,树丛灌木又多,残雪便非常的美。

送老先生上楼后,一老一小往往都还沉浸在课堂上的氛围,便兴高采烈地接着听一会儿音乐。我们听音乐随性所致,CD、老LP、甚至老磁带都有涉猎,因为一些有意思的录音只有磁带上有。沙沙的背景噪音丝毫不影响欣赏的体验,那么多莫扎特、贝多芬和舒曼是永不磨灭的记忆,印象最深刻的是一次冬天深夜里万籁俱寂时,吉他伴奏的皮特·施莱亚(Peter Schreier)演唱的舒伯特艺术歌曲。有一次我问老先生最着迷的听音乐体验——当然是谈录音——他斩钉截铁地说是阿图尔·施纳贝尔,那时候还没有CD设备。

记得2002年1月1号晚上,是在严先生家看的新年音乐会。当天下午,我把代购的傅聪唱片拿去,他一看见我,立刻从电脑前起来,很郁闷地说:“你来的真好,我头都大了!”当时,他好像正在翻译《纽伦堡的工匠歌手》。然后快乐地换换脑子,抓起肖邦的录音听。听到新年音乐会开始了,下楼看电视。那一年的指挥是小泽征尔,老先生一边吃饭,一边嘟嘟哝哝地念着德文的圆舞曲名字,或许是想到了在维也纳时的场景吧。完了看了李云迪DG新唱片赠送的VCD,他听了直摇头,一会儿觉得这里快了,一会儿觉得那里转换的时机不够好,沉寂一会儿后说,还是霍洛维茨弹的好,动人呀。可能是为了换换耳朵,翻出了在拜罗伊特买的巴克豪斯演绎的贝多芬第106号钢琴奏鸣曲,他边听边悄悄说,这里快了,这里太轻了…然后沉吟片刻,说还是最喜欢施纳贝尔,其次便是肯普夫。

后来一个平静的夏夜,大概是做完了期末判卷和成绩统计等琐事后,陪老先生聊天时说到了温特老人的话题。很多书里面都提到,朗润园里的温特老人影响了当年整整一代北大喜欢古典音乐的学子。严先生打开尘封的记忆,回忆了许多温特的故事。温特是闻一多先生在芝加哥大学念美学的时候认识的,后来就介绍他到了清华,随后就去了西南联大,最后才到了北大。温特先生很长寿,活到100岁才去世,是睡着去世的,没有任何痛苦。严先生年轻时在西南联大跟随温特先生上了三门课,一门是《英诗》,一门是《莎士比亚》,一门是《欧洲著名作家选读》(Great European Writers)。当时他刚从青木关到西南联大,还留着青木关时的习惯,口袋里装着一个小本子,随时把想到的记下来。《英诗》课上温特正好讲了一部作品,严先生当时就突发灵感,想写一个交响诗,几个主题,怎么发展,都想好了,和温特一说他就很高兴,觉得一个中国人,听了英国的诗,想写一部交响诗,很好。早在西南联大的时候,温特就带学生去美国办事处听音乐并亲自讲解。温特收藏的78转唱片大部分是日本人投降后撤退大甩卖的,当时那种78转的唱片很重,李德伦也买了很多。严先生回忆,很多作品都是在温特那儿听的,他有施纳贝尔的78转唱片,也很和蔼,非常欢迎同学去他家听唱片。

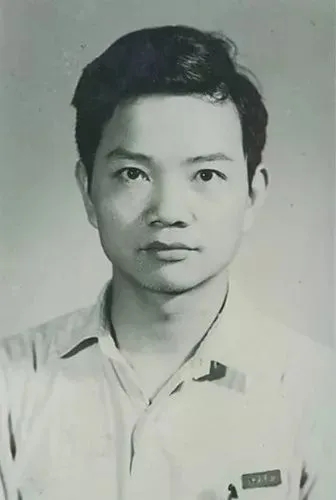

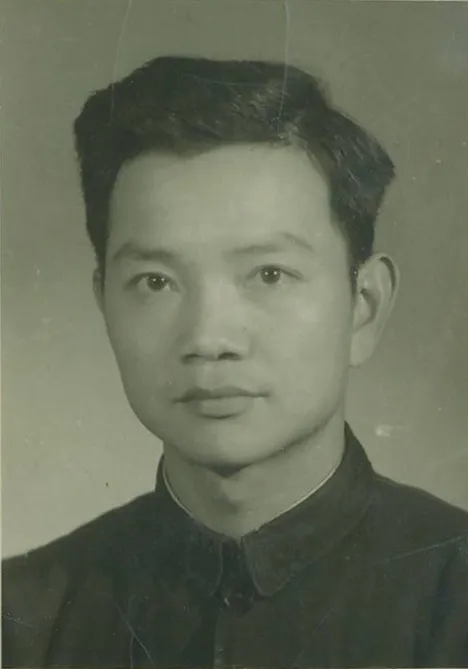

1956年董必武访问民主德国时的合影(左二为严宝瑜)

吾辈生而晚矣!未及1991年莫扎特逝世两百周年时先生在北大主持“莫扎特音乐月”及1993年柴可夫斯基逝世一百周年时先生主持“柴可夫斯基音乐月”的盛况,遑论见证文革倒台后先生在学校里主持贝多芬交响曲的欣赏,重倡贝多芬的精神,但我亲历的两件小小的事件可以见证先生对学生的关爱与支持。一件是依托十九世纪浪漫主义音乐的课程,在图书馆南配殿举办的期末实践赏析课。我组织北大交响乐团、合唱团的部分同学,把贝多芬《合唱幻想曲》和门德尔松、勃拉姆斯的一些作品搬到了南配殿,还邀请清华大学的朋友带来了舒曼的C大调幻想曲。图书馆南配殿济济一堂,除了正常选课的同学,还有许多同学甚至外校的同学慕名而来,盛况空前。另一件事,是对弗雷《安魂曲》专场演出的鼓励支持。少年无畏,我们竟然请到了中国广播合唱团的聂中明先生,白发苍苍的聂老是50年代留苏的大师。而严老师亦从开始就给予我们这群学生巨大鼓励,并在金帆音乐厅正式演出前,允诺我们在他的课上完整诠释了一回,连同德彪西的几首作品一起。后来,应该说国内大学生的合唱团里,很少有那样敢于挑战经典大部头作品、最后出品还不算特别糟糕的了。

毕业后先是出国,后羁绊于俗务,见先生见的不多。旦有卡片寄送,电话问候。先生未有见责于奉献缪斯之不足,而我能感受到先生对于后人继续普及他所钟爱的古典艺术之殷切盼望。有次闲谈,先生说到温特之“述而不著”,开怀大笑说自己也是这样。晚年先生身体欠佳,耳朵已经几乎全部失去听觉(如同他崇拜的贝多芬),脆弱的免疫系统也稍有风吹草动即感染肺炎入院。前年底,曾鼓起勇气再登门拜见,95岁的先生案头摆着清华大学出版社即将为他出版的文集,尚在审阅。先生开朗地留下话:躺在床上,听贝多芬32首奏鸣曲(尽管耳朵已经不行了),记着每个乐章的主题,脑子可以不糊涂。人老了,还眷恋这个世界,还舍不得走,要看2020年全面建成小康社会。一语成谶!

贝多芬说,来自心灵,直达心灵。最终能够直击人心、给予自由和快乐的,却必定还是来源于另一个自由、快乐的心灵本身。那无数个音乐陪伴的温和的良夜,已经属于记忆中的永恒。当全世界因为疫情而暂停的贝多芬250周年纪念,我们却格外珍惜严先生在北大近70年时光里,留下的贝多芬的精神。

作者:沈祺

转载自:音乐之友