张玮瑛同志介绍:

张玮瑛,1915年2月生於天津。1935年获燕京大学学士学位,1938年获燕京大学硕士学位。历任燕京大学助教、讲师,天津工商学院(私立津沽大学)副教授。1951年11月到近代史研究所工作。副研究员。是著名历史地理学家、中国科学院资深院士侯仁之先生的夫人。她对1985年侯仁之先生“申遗”提案的酝酿筹备、北京莲花池遗址保护等做出了特殊贡献。

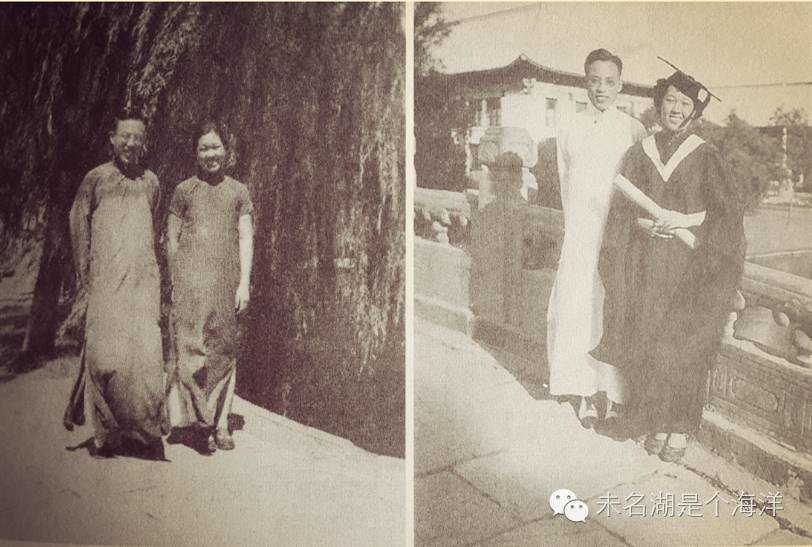

左一:1938年侯仁之、张玮瑛在岛亭石桥

右二:1938年5月在校友桥

2015年10月26日,我国著名地理学家侯仁之先生的夫人、天津籍的张玮瑛先生,以百岁之寿驾鹤西去。两年前(2013年),侯先生也是在这样一个金色的秋天,以一百有二的高寿,先张先生而去。12月6日,又是侯仁之先生诞辰104周年纪念日。在这特殊的日子,悼念师母、追忆侯仁之先生,不禁百感交集:经历了燕京大学及平津的沦陷与光复,承受了“文革”十年江西、河南干校的艰辛,见证了老骥伏枥相伴奋蹄的伉俪携行,践行了“以真理得自由而服务”的校训箴言,愿天佑,懿得永存。

2013年10月22日,我敬爱的导师、北京大学燕南园最后一位百岁大师侯仁之先生离开了我们。时至今日,在北大燕园向先生求学问路的经历每每浮现脑海,历历在目。千言万语难以落笔,写下几段文字深表追思。

2013年冬春的北京,雾霾连连,天无晴日,心情沉重,呼吸不畅。终有小雪之后,2月6日出门一看,天空湛蓝,心情舒畅,远望西山,想起侯师在京郊西山的地理调查和梁思成、林徽因的平郊建筑调查,不禁心里一闪念,就放下手上的事情,前往成府附近的北大校医院看望导师和师母。

大约十点到达医院住院部新楼,走进二层南侧阳光明媚的房间,看到熟悉的侯师形象,看到老师侧卧休息着,双手握住病床的围栏,呼吸深重。听到医院护工对老师的呼唤:“侯先生,今天天气真好,有学生来看您了,伸开手。”侯师就伸开双手,与我紧紧相握。那样的力度,不是客气应酬的握手,是带着温暖,带着感情的传递。虽然侯师年迈,已经不能感知我说的话语,但我每说完一句,都会感到老师的手握紧一下,以示听到声音。看着侯师慈祥的面容带着红润,华发梳理整齐,与1994-1997年间,对学生耳提面命的时候相比,神采依然。我与护工交谈,听到护工对老师专心护理的情况,看到灿烂的阳光投射进病房,屋里花草生长,而且除了氧气补充之外,并没有其他医疗救助装备,心里很感欣慰。在病房桌上有探望留言本,书写着近年前来探望者的祝福话语,情真意切,如见其人。

看过侯先生,热情的护工带着我走向二层北面的病房,看望师母。师母张玮瑛1915年生人,也已经98岁高寿。师母的父亲张子翔生于广东东莞,于1918年考公派留学生赴美国学医,学成后定居天津,成为一位医术精湛的内科医生。按孙中山先生要求办海军医学院的指示,天津成立了北洋医院。张子翔曾任北洋医院院长、海军医学院学监,继任海军医学院院长。师母是张子翔的次女,1915年2月生于天津,在家中排行第三。她自幼喜欢读书,1931年从南开女中毕业后,考入燕京大学。侯师作为通州潞河中学保送生顺利通过考试,进入燕大历史系学习。燕京读书期间,他们相遇、相知、相爱。师母在《侯仁之文集》代序中回忆:“我于1931年先入燕京大学历史系,仁之晚我一年入学。共同的课业和兴趣使我们逐渐接近起来,课余有时在适楼南门外会面,而最常去的地方自然是图书馆。从图书馆出来,仁之总是先送我回女生二院,再返回未名湖北岸的男生宿舍。”1939年8月,他们在燕京大学的临湖轩东厢结婚。国难当头,婚事从简,他们只备下了简单的便宴。婚礼由司徒雷登校长证婚,他们的恩师洪业夫妇、李荣芳夫妇出席,没有其他亲友及宾客。从此,他们相濡以沫,携手经历了人生的风风雨雨,坚定地追求着他们的信念。

虽然年老病卧在床,但师母的双眼仍然炯炯有神。听到护工的招呼,主动伸开双臂,紧紧地抓住我的手。旁边的护工也在大声说:“张先生,您的学生来看您了。要是认识,您就点点头。”师母眼光闪闪,点头示意。我说:我刚从侯先生那边过来,看到先生健康良好,很高兴。一边说着,一边看到师母眼睛湿润,有泪水从眼角落下。那感人的情景,记忆犹新。师母的床位临近北窗,落地窗外湛蓝晴空,冬日暖阳,地面晴雪。对面建筑玻璃幕墙反射着阳光也照进病房,间接地“阳光普照”了。走出医院,站在门前的雪地上静静地仰望,我心里一直感动着。老师和师母真是得天眷佑,情系燕园。我在雪中祈祷他们心如所愿,健康长寿。

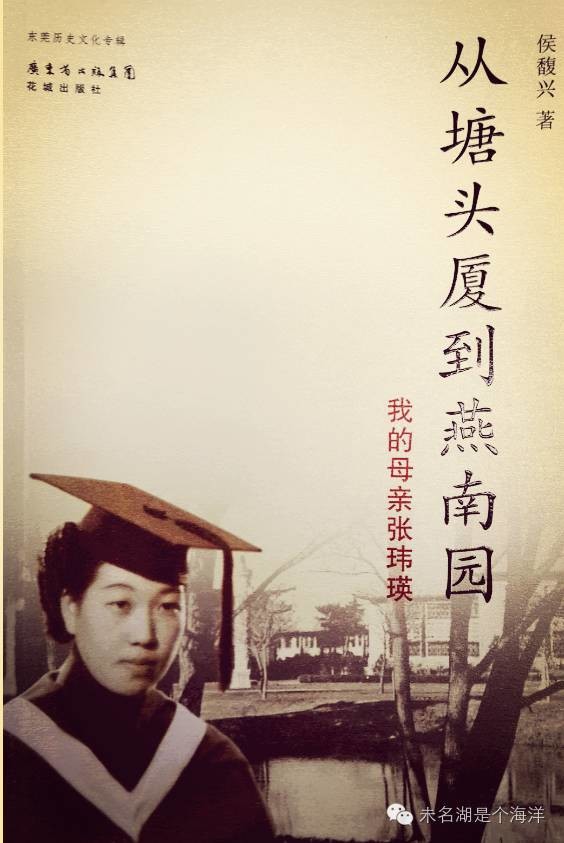

2013年6月10日,周末,也是晴好的天气。我陪着朋友行走燕园,从湖边走到绿草茵茵的燕南园。走到61号侯先生家,看到先生的女儿侯馥兴老师正好在家,便进屋探望,问候导师和师母近况,并问到她的新作《从塘头厦到燕南园:我的母亲张玮瑛》。坐在以往侯师讲课授业的屋里,看着以往悬挂京城地图和字画题记的墙壁,睹物思情,感慨万分。这样的燕南园二层近代小楼建筑,一直是木窗木门,小院里植被茵茵,生物多样。记得1995年10月,天气已凉。我在攻读博士学位,坐在这里听老师讲述近代北京城的建筑变化和燕京大学征地、迁址、建校等情况,眼见着蚊子就在屋里飞翔,在我手上停落,手上开始痒痒地红肿起来,老师在生动地讲述从燕园到城里东单的交通,行走西郊的地理考察,以及“一二·九”运动时从西郊走西直门、德胜门的情况,我继续专心记录。一晃近二十年时光流过,回想此情此景,燕园和侯师的魅力依旧。

因为有在中国社会科学院近代史研究所的朋友相告,曾对导师和师母在天津的好友郑汝铨先生的口述采访记录。我在网络上看到导师和师母与郑先生的亲笔书信,增加了对近代天津,对北洋医院及天津基督教女青年会的了解,看到在上世纪20年代到上世纪40年代导师和师母的人生经历,以及百岁老人郑汝铨先生的经历,折射出百年来国家和个人的命运的真实一页。由此,我也加强了探望的想法,更多地感受导师及其家庭在授业之外的传道精神,更多地感知近代知识分子生动而曲折的生命经历,并尽可能地记录并以照片、文字、博客等形式传递下去。

2013年8月2日,有北大老师和师兄告知侯先生身体出现情况,从北大校医院转移到北京南城的友谊医院。我下班后即刻前往,并告知侯门后学、清华学子、来自甘肃陇南的赵夏博士一同去看望。友谊医院的院落很大,我们曲折地找到东南角的住院楼,先到了六层病区,未见到先生,被告知先生下午刚刚转往ICU病房了。我心里一沉。依我的常识,转入ICU诊治的病人病情应该是很严重了。我们赶紧下楼前往ICU病区,恳求值班医生在非常时间能让我们守护在先生病床前,哪怕是片刻时光。我们的想法得到了医生的理解,遵照医嘱,我们换上隔离服轻手轻脚地走到先生的病床前,此时,脑海中不时闪现着初春二月与先生见面时先生的样子,对照此时,老人花白的头发依然整齐,或许是由于呼吸机的作用,先生的呼吸状态比当时更深。先生的面色阵阵地泛起红晕,主治医生介绍,侯先生心血管功能健康,心跳平稳,然而,毕竟已经年老,肾和肺功能出现衰竭。我们安静地望着敬仰的老师,看着仪器上闪闪的红色绿色数字,心生感慨:这是怎样一个平凡又伟大的身心,支持着一百多年生命的持续。

2013年10月22日,我正在临近友谊医院的万明路近代建筑东方饭店参加“中国文化地图”项目会议,收到师兄信息,得知导师辞世,顿时心痛不已。逝者去矣,走向天国,往生净土,生者珍重。回顾“求良师而事之,择良友而友之”的古语,期望牢记师训,继续自己的天赋和使命。

由我的博士生导师联想到我的研究生导师钮仲勋先生,联想到历史地理学科建设和研究生培养的话题,查阅陕西师大侯甬坚教授和中国科学院自然科学史研究所张黎研究员找到的文献。1956年,经地理学前辈竺可桢先生的高瞻远瞩和具体操办,在科学院“生物地理学部”设置“历史地理”专业,聘任复旦大学谭其骧教授和北京大学侯仁之教授为导师,以研究生教育促进历史地理学科建设。当年倒没见“领军人物”“协同创新”的口号,却有着大学科协作发展的实质行动,这应该是历史地理学在地理学科范畴确认业务发展和专业建设的里程碑之一。

1995年5月26日上课合影.(右二:作者)

当时,复旦本科出身、曾在清华大学教书的钮先生报考到谭师门下,郑景纯先生报考到侯师门下。谭先生常在上海复旦大学,便委托侯先生“代管”在地理所的钮先生。这个“代管”也是教育创新、学科创新的实践。据钮先生的口述回忆,在上世纪60年代初,钮先生和地理所若干热心历史地理学的同行,前来燕园61号听侯先生授课,并与侯先生在北大学习的研究生王北辰先生一起,跟着侯先生一起行走西郊进行地理调查实践。从钮先生的经历和内心感受来说,也是“认”侯先生为导师,并把侯先生培养研究生的方式方法,用到对我的教导上,指示我去科学院自然科学史所找李仲均先生补习历史文献课,到中国人民大学找周继中教授补习历史地理课,到北京大学找严文明教授补习考古课。每当我前往拜访钮先生时,导师依然继续讲述着历史地理学科发展的过程,并追述当年在复旦大学的胡厚宣先生及前辈顾颉刚先生,讲述上世纪30年代在燕京大学的各位前辈创办禹贡学会和《禹贡》半月刊的故事,把这些学术经历归因于谭师和侯师耳提面命的传授。一个学科的发展史,真实生动地体现在具体的人物的经历之中,有顺利,也有曲折。

从1934年的“禹贡”时代到如今,已经过去了八十多年。当年继承“经世致用”传统、吸收近代地理学思想而呈现的中国历史地理学,经顾颉刚先生、谭其骧先生、侯仁之先生、史念海先生等前辈,以及钮仲勋先生等实践传承,以个人天赋和努力为内因,以时而有利时而不利的社会条件为外因,展示了一部生动的学科建树及个人的风采,能够受教于侯先生和钮先生,有幸,如愿。