北京旧城有一条长达16里的中轴线,南起永定门北至钟鼓楼,如同一根野心勃勃的竹棒,把正阳门、天安门、午门、神武门、地安门等皇城内的主要建筑串成一根宫廷御制糖葫芦。信风水的人把它看作北京的龙脉,在这条龙脉的两侧,对称排列着天坛、先农坛、太庙和社稷坛。

在棋盘似的内城,街巷胡同有条不紊地画出棋路,中轴线劈开一条楚汉河界,四合院恪守棋子的职责,紧紧地拱卫紫禁城。

作为“紫禁后护”的钟鼓楼,“司晓晨,节出入,丽壮观,播远听”,吼出了龙族魂牵梦绕的韵脚。

杨昌济故居就坐落在钟鼓楼东边不远处的豆腐池胡同9号(今15号)。

豆腐池胡同,原名豆腐陈胡同。相传,这条胡同里有位姓陈的师傅,开了一间有名的豆腐作坊,胡同因此而得名。这条胡同西接钟鼓楼,东邻那彦图的亲王府,身后是绵延七百多年的繁华与动荡。早在元朝时期,豆腐池胡同一带就因积水潭开设了码头而兴盛起来。这里不仅有米市、面市,还形成了缎子市、皮毛市、铁市等街市,甚至一度出现过买卖人口的人市。

1918年6月,杨昌济应北京大学蔡元培校长的聘请,任北京大学的伦理学教授,杨昌济到北京后就住进了豆腐池胡同9号。

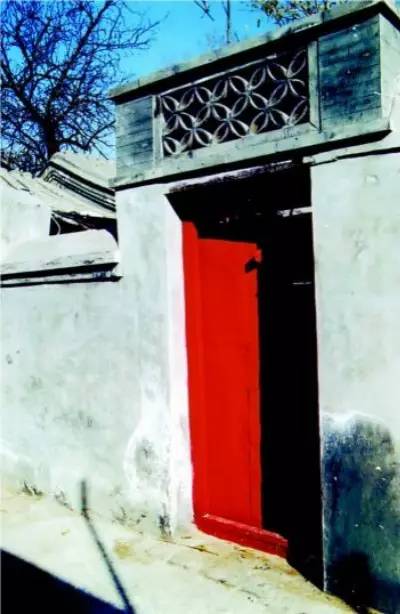

这是一座坐北朝南,不太规则的两进院落,如意大门的上方,挂着“板仓杨寓”的匾额,一块小小的木牌把长沙板仓冲与北京豆腐池胡同铆在了一起。

前院有侧房三间,北房三间,东厢房三间,杨昌济就住在前院的北房。杨昌济的女儿杨开慧住进了东厢房。后院有后罩房四间,住着杨昌济家的亲属和佣人。当时宅院里,栽种着枣树、柿子等北京常见的果树。“凤凰鸣矣,于彼高岗。梧桐生矣,于彼朝阳”,院中高高的梧桐,为主人静默地守候一只飞栖的凤凰。

杨昌济,名怀中,字华生,1871年出生在湖南长沙县板仓冲一个耕读人家。1898年就读于长沙岳麓书院。1903年考取官费留日资格,东渡日本攻读教育。1909年,由日本赴英国攻读哲学、伦理学,后到德国考察教育。

1913年,杨昌济结束长达九年的留学生涯,学成回国,先后在湖南第四、第一师范教授哲学、伦理学。

他先后翻译和编辑了《西洋伦理学史》、《论语类抄》、《教育学讲义》等书,并著有《达化斋日记》、《杨昌济文集》。

历史信手涂抹的几笔重彩,没有被时间看在眼里。杨昌济故居里的廊柱、窗扇的颜色退得越来越淡,还原为原木本色。房屋已老,构架仍在,杨昌济的思想、操守都已浸润、依附在了老宅的构件之中。

杨昌济生逢乱世,此时,大清王朝接近尾声,北洋政权也已行将就木。他穷其一生,探寻救国之路。早在岳麓书院读书时,他不顾书院山长的阻挠,毅然加人谭嗣同创办的南学会,积极宣传变法维新思想,为新学、新政奔走呼喊。

戊戌变法失败后,杨昌济避居家乡,研究经世之学,为明心志,写下“强避桃源作太古,欲载大木柱长天”的联句。

在日本留学时,杨昌济虽身处异邦,仍不忘祖国,改名怀中,并且积极参加“拒俄运动”。

杨昌济回国后,设法营救被袁世凯迫害的杨德麟;规劝杨度不要逆潮流为袁世凯恢复帝制鼓吹;还为《新青年》撰写论文,推荐文章,支持新文化运动,为创建湖南大学奔走呼号。

杨昌济到北京后,积极为赴法勤工俭学筹措经费,号召湖南有志青年出国学习救国之术。他写信给蔡和森、毛泽东,商讨如何让湖南学子到西方勤工俭学拯救中国。

1918年8月19日,为了新民学会成员出国留学的事宜,毛泽东第一次来到北京,住进了豆腐池胡同杨昌济家中靠近大门的一间屋子里。

时光像遗失在人们柔软的心坎上的一颗种子,长出历史的擎天大树,所有的激情、混乱、动荡、名声都被迫缩写在一片薄薄的叶片上,被人们苛刻的观念噬咬、被政治的气候拷问,退去了初始鲜亮的面貌,不定什么时候,突然恍然大悟似的,脱落了。

初到北京,毛泽东尝到了在小池塘中为“大鱼”,而放人江海作“小鱼”的痛苦:没有工作,身无分文。

杨昌济注重发现、爱护和培养人才,此乃“悠悠万事,惟此为大”。珍惜人才的杨昌济,为毛泽东在北京大学介绍了一份图书助理员的工作。不过,在北京大学的红楼里,毛泽东的心境并没有因为这份工作变得亮堂起来。在这里,毛泽东不再是三湘才子,而只是一个整理书刊、登记阅览者姓名的小职员,他曾试图与前来图书馆阅览的一些新文化运动的头面人物聊聊,可这些人根本不理他这个茬儿。一次,毛泽东在北大听一个讲座,他向站在讲台上的胡适提了一个问题。当胡适知道提问题的是一个没有注册的旁听生时,竟拒绝回答。

“北方是官僚传统的沃土,同时是达官贵人的世界。在权贵眼中,满头大汗的苦力是不会有脑子的,他们根本不能理解一个曾在韶山种过田的人的想法。”在1918年至1919年间,毛泽东活动范围狭小,像一艘帆上打满补丁的小船,只能在浅滩附近摇晃打转,无法靠近时代翻腾起的焦躁浪潮。

在北京,能够坐下来听毛泽东说话,而且能听懂他一脑子的卓思悬想的,恐怕只有杨昌济一个人了。豆腐池胡同没有对这个乡下来的年轻人,板起冰冷的脸孔,“板仓杨寓”不仅是毛泽东的藏身之所,更是他精神上的栖息之地,北京是地狱,也是天堂。

毛泽东在湖南第一师范求学时,杨昌济的哲学理念、道德思想,就对他产生了深刻的影响。毛泽东也深为杨昌济所欣赏,他的一篇名为《心之力》的作文,满分100,而杨昌挤给了毛泽东105分。杨昌济长年坚持洗冷水浴,受杨昌济“文明其精神,野蛮其体魄”的影响,毛泽东读书时在风雨大作的夜晚露宿于岳麓山,到湘江击水,并一生坚持到江海中游泳,以此磨炼意志。

杨昌济认为一国有一国之民族精神,“吾人求学海外,欲归国而致之用,不可不就吾国之情形深加研究,何者当因,何者当革,何者宜取,何者宜舍,了然于心,确有把握而后可以适合本国之国情,而善应宇宙之大势”。杨昌济反对全盘西化:“国家为有机体,犹人身之为有机体也,非如机械然,可以拆卸之,日更可装置也。”

在杨昌济看来,中国当时的国情好比一个得了怪病的人,没有病例可供参考,也没有任何现成的药物可以药到病除,研究和学习西方思想,是把此作为医治病人膏盲的中国的一味药,要想治愈则要靠国人遍尝百草的胆量和韧性。

在杨昌济的影响下,毛泽东对中国的政治和文化有了更深的理解,他决定留在国内,在中国自己的土地上寻找救国的药石。毛泽东在当时对孔孟文化的一片喊打声中,一个猛子扎进了传统文化的深海中,遍游北京的名胜古迹,登临泰山、拜谒孔墓、游历孟子故里,在被时代砸烂了灯盏、一片漆黑的历史长夜中,窸窣的翻找、查阅,向历史与河山问路。

为了工作便利,毛泽东搬出杨宅,与蔡和森、罗章龙等八人一起,在距北大红楼不远处吉安所左巷8号院租了一间房子。

吉安所左巷是一条狭窄的胡同,明清时期,宫中冤死的太监、宫女,其灵柩大部分就停放在这里。为了镇邪、驱赶晦气,人们就给小巷起了个“吉安”的吉利名字。毛泽东租住在院内正房西侧的一间十多平米的屋子里,晚上,八个小伙子挤在一个土炕上,几个人同盖一床棉被,每逢翻身,都要先与两边的人打招呼。

毛泽东为留法学生筹措经费、为开设留法预备班而四处奔走。但每逢星期天,他和邓中夏等人都会去豆腐池胡同,与杨昌济分析时事、探讨国内外大事,李大钊有时也来参加。杨开慧经常在一边旁听,渐渐地,毛泽东与杨开慧产生了恋情。

当杨昌济这些人还急急地穿行于窄小的胡同里时,时光的缰绳被他们稳当地拽在手里;当他们隐没在胡同外的世界中时,时光便脱滑出缰绳,在胡同里狂奔踩踏,把原有规则撂倒在地。如此往复,一棵棵树木,一幢幢宅院,就像花儿一样开了又败,败了再开。