2023年12月27日,2023青橙奖公布获奖名单,15位青年科学家获奖,中国科学院国家天文台副研究员、北京大学2016届物理学院天文学系博士校友陈孝钿名列其中。与此同时,#中国学者画出世界首个三维银河图#冲上了微博热搜。

从本科开始,陈孝钿就潜心研究恒星物理,在北大读博期间收到了诺贝尔物理学奖得主亚当·里斯来信,他饱受鼓舞并立志要望向宇宙更深处。

为了保证数据纯度,他用3个月时间,每天查看30000张星图,建立了国内最大的量天尺变星数据库,并刻画世界首张银河系直观三维图,改变了人类对银河形状的认知。同时,他还与所在团队发现冷湖天文台台址,引发全球天文学界轰动,弥补了东半球天文观测空白。

今天,让我们一起走进这位北大青年科学家,感受银河追星的魅力。

为星星“画尺子”的人

如何用一颗星丈量银河系,为人类绘出宇宙导航图?

遥远恒星测距的历史起源于大约 100 年前,当时美国天文学家亨丽爱塔·勒维特(Henrietta Leavitt)发现,造父变星的周期和光度之间存在线性关系。

恒星的光度展示了恒星发光的能力,就像灯泡的功率一样,光度越大的恒星发光越多。如果在同一个距离处去看不同的恒星,那么光度越大的恒星也会显得越亮。

反之,如果在不同距离看同一颗恒星,距离越近恒星会显得越亮。因此,只要获悉恒星的光度,就能借助和所看到的亮度加以对比,从而计算出恒星的距离。

但是,绝大多数恒星的光度是无法准确测量的,只有少数恒星的光度可以得到准确测量,这种光度被天文学家称为“距离量天尺”或“标准烛光”。其中,造父变星和天琴座 RR 型变星,是两种典型的“量天尺”。

2023年,陈孝钿进一步改进“量天尺”,让其更简单、更准确。除了利用造父变星来测距,他还建立了一种针对天琴座 RR 型变星的测距方法,借此成功绕开金属丰度这一主要障碍,让上百个星系或矮星系的高精度测距成为可能。

陈孝钿在北大读博士期间的研究课题就是疏散星团(密度不高的恒星集合)中的变星。

尽管这是一个相对传统的课题,但在经过几年调研之后,他决定将自己对于恒星物理的理解用于天文高精度测距。

万事开头难,研究伊始他便遇到缺少全天时域大数据这一问题。2018 年前后,大量天文数据公开释放,这让他得以拥有开展天文高精度测距的机会。

于是,他和所在团队搜寻了这些公开数据中的周期变星,借此发布第一全天的红外变星星表和北天最大的变星星表。当时,在已知的变星之中,他们新发现的变星已能占据总量的三分之一。

随后,课题组开始在这些变星之中“挖宝”。2019 年,利用 1000 多颗造父变星他们首次刻画了银河系恒星盘三维直观图,银河系婀娜多姿的 S 型得以呈现在世人面前。

后来,他们又将目光聚焦在天琴座 RR 型变星上,原因在于它们的数量比造父变星更多。

2022 年,基于前期的积累陈孝钿指导2018级北大本科生张健星完成了本科毕业论文,题目便是《大数据搜寻双周期天琴座 RR 型变星》。

在张健星完成毕业论文之后,陈孝钿和前者一起尝试结合光谱数据开展新的探索,结果他们意外地发现这些恒星的两个周期与金属丰度之间有着很好的线性关系。

“这个发现让我感到非常兴奋,基于这一发现我们建立了双周期天琴座 RR 型变星的测距方法。然后,我们用一个月左右完成了基于多种手段的测试和检验,最终确定此次方法是可靠的。”陈孝钿说。

对于这类特殊的天琴座 RR 型变星来说,它同时存在两个周期,因此这种星星也被称为双周期天琴座 RR 型变星。

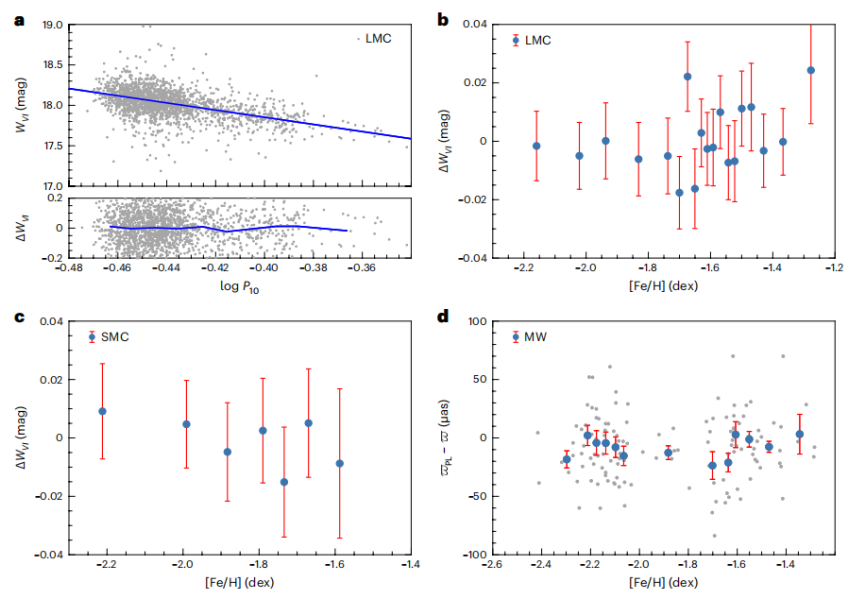

研究中,他们获得了关于上述星星的最大样本。通过斯隆数字巡天和郭守敬望远镜的金属丰度他们发现:双周期天琴座 RR 型变星的两个周期与金属丰度存在线性关系。

这说明针对此前难以测量的金属丰度,可以使用容易测量的两个周期代替,借此可以得到双周期天琴座 RR 型变星的周期和光度之间的关系,从而能够建立双周期天琴座 RR 型变星的量天尺。

研究到这里,算是告一段落。他们将其整理为论文,并以《使用天琴座 RR 双模恒星作为稳健的距离和金属丰度指标》(The use of double-mode RR Lyrae stars as robust distance and metallicity indicators)为题发在 Nature Astronomy 上(IF 14.1)。

图 | 相关论文(来源:Nature Astronomy)

发表论文,只是一系列工作的开端。陈孝钿表示:“在这篇论文中我们主要是提出了一种方法,接下来还会用 2-3 篇论文介绍基于这种方法的应用。”

目前,他和同事结合哈勃空间望远镜的历史档案数据,大大优化了 12 个矮星系到地球的距离。

接下来几年,随着中国空间站巡天望远镜的升空,他将有机会得到上万颗变星的量天尺,预计可以涵盖近百个星系或矮星系,这意味着上述星系之间的距离有望得到优化。

届时,一张针对本星系群的直观三维图或将面世,其将囊括银河系和仙女星系等相邻星系的集合。

而在最近 5 年,陈孝钿最大的目标是希望得到一个高精度哈勃常数,并能通过多种手段对其进行交叉验证,力图解决当前的哈勃常数危机。

(来源:Nature Astronomy)

一起去看星星“不眨眼”

陈孝钿在大学读书时,活成了小学作文本里的自己:痴迷于恒星物理,一有时间就跑到学校的望远镜那里“观天象、数星星”。

那时他不仅有望远镜这个“伴侣”,还有自己的初中同学、学财务专业的女友王舒。大抵是听了太多有关浪漫星辰的故事,又或许是爱屋及乌,王舒渐渐也喜欢上了天文。后来考研时,经不住陈孝钿不停地劝说和“哄骗”,转专业到天文专业。

2016年博士毕业后,王舒来到北京大学从事博士后研究工作,成为陈孝钿“追星”旅途上的最佳拍档,研究内容包括星际消光,星际尘埃的性质和尘埃消光模型。

追寻热爱、仰望星空的陈孝钿也有“迷失”的时候——在他读博的前两三年,传统的恒星物理领域研究已相对成熟,很难再找到一个有价值的新方向。

要不要换个热门的方向?我的未来在哪里?他陷入了迷茫。

正当此时,一封国际来信启发了他。

发信人是天体物理学家、2011年诺贝尔物理学奖获得者亚当•里斯,他主动来邮向陈孝钿请教“造父变星”的位置。

这正是陈孝钿的研究方向,造父变星后来被称为天文学家的“量天尺”,但在当时人们还没意识到这一点,因此并不太受关注。

收到亚当•里斯来信,陈孝钿第一反应是诧异:“诺奖得主怎么会关注这个冷门研究方向?”这其中一定有门道!他花了很长时间去搜集各方面的文献,发现恒星物理虽然非常传统,但可以把恒星利用成工具,用于丈量宇宙。

而丈量宇宙,无疑是非常有价值、非常前沿的方向。

但是要从数以亿计的星空里准确找出造父变星,不仅需要大数据处理,还要天文学家靠肉眼仔细分辨,然后做人工标注。这是个并不轻松的工夫活儿。

有了目标,陈孝钿便不觉枯燥。他把与造父变星可能有关的近百万张星空图片看了整整两遍,每天看两三万张,整整看了两三个月。

2018年,陈孝钿等人发布了第一个红外全天变星星表,表中包含了1339颗造父变星。次年,基于这个星表,陈孝钿在国际顶级学术期刊《自然—天文》发文,发布首张银河系恒星盘三维全貌图。这张图显示,银河系恒星外盘存在惊人的“翘曲结构”,换句话说,银河系并非像一个圆盘,而有点像一块薯片。

这一刷新传统认知的结果,引起了全球关注,获得33种语言、90多个国家,超过1600次的报道。他的这篇论文,也被评为“2019年全球百篇最具社会影响力论文”。

陈孝钿并没有止步于此。他说,自己的下一个目标是将测距范围扩大到宇宙,形成一张宇宙的导航图。

这不仅在现实中是开拓性的研究,就算放到科幻作品里也不是一件容易的事。要知道银河系的直径有10万光年,《三体》中“星环”号光速飞船的导航范围也就刚好能覆盖整个银河系。一张宇宙范围的导航图,可能正是星舰人类梦寐以求的东西。

荒野科学家

这些备受关注的天文学发现背后,离不开一个全新的世界级天文台址——冷湖赛什腾山。这里海拔4200米,方圆百里都是荒无人烟的戈壁滩,却是一流的天文观测平台。

“当时世界上三个世界级的天文台都位于西半球,这就意味着如果在西半球的白天发生了一个重要的天文现象,当地的大型望远镜都没法观测,因此迫切需要在东半球找到一个好的台子。”陈孝钿说,2018年,他在中国科学院国家天文台研究员邓李才的带领下来到冷湖,一下子就被这里的星空所震撼。

“天空中的天体密密麻麻、形态各异,还有很多流星划过,这是在东部城市不可能看到的。”更让大家惊叹的是,冷湖的大气非常稳定,星星在这里不会“眨眼”,非常适合天文观测。

原本不毛之地的冷湖,成了陈孝钿和团队的幸运之地。为了推动冷湖天文台的建设,他们逢山开路、肩挑背扛,把监测设备一点点搬到冷湖。有了基础,陈孝钿常年在青藏高原的无人区里进行观测、调试,进行数据分析和科学研究,至今已有几百个夜晚与冷湖相伴。

现在冷湖已经落地12个天文望远镜项目,规划建设43台望远镜,其中4台已建成,包括陈孝钿所在团队负责的SONG望远镜。由北大发起的8米口径“成长型通用光学望远镜”(EAST)也在积极筹建中。

“我希望把SONG望远镜一直维护下去,直到我退休。”陈孝钿说,自己是个保守的人,心愿不多,一辈子只想做天文研究这一件事,把恒星物理弄清楚,把知识传授给下一代。

“如果用三个词来形容自己,那就是:由衷热爱、探索前沿、持之以恒。”这句出现在陈孝钿获奖海报上的自我描述,或许也印证了一代代科研人在科研旷野的热爱与坚守。

陈孝钿获奖后,许多北大天文人为之振奋。与陈孝钿同年入读大学的另一位北大校友、天文博主刘博洋在微博中写下这样一段话:“虽然大众心目中‘科研=穷苦’的刻板印象这些年早已有所改观,但选择科研仍然意味着巨大的不确定性:在付出巨大艰苦的努力之后,是否一定能获得满意的结果,是否一定能发出漂亮的论文、得到鼓励甚至享受赞誉,在一个年轻人选择踏入科研道路之前,其实都是未定之数。但总有些心中怀有宇宙的年轻人,仍然愿意选择科研,为了心中的理想,不计较个人一时的漂泊与得失。他们相比大多数同龄人,也许要经受更多人生砥砺,但是柳暗花明之时,却能给国家富强民族复兴注入新的动能、给人类社会带来文明境界的耳目一新。”

忘我无畏,只为真理,心怀宇宙,敢为人先的北大人,加油!