受访人介绍:

陆俭明,1935年生,1955年考入北京大学中文系,1960年留校任教。曾任国际中国语言学学会会长、世界汉语教学学会会长、中国语言学会副会长、北京大学汉语语言学研究中心主任。研究兴趣涉及现代汉语语法、对外汉语教学等领域。主要代表作有《现代汉语语法研究教程》《八十年代中国语法研究》《现代汉语》等。

马真,1938年生,1955年考入北京大学中文系,1960年留校任教。主要研究领域为现代汉语语法,专注于现代汉语虚词研究。代表作有《现代汉语虚词研究方法论》《现代汉语语法》《简明实用现代汉语语法教程》《简明实用汉语语法》等。

采访人介绍:

范晓蕾,自2015年起任北京大学中文系助理教授、北京大学中国语言学研究中心研究员,研究方向为现代汉语虚词和方言比较语法。

访谈间歇

范晓蕾:非常荣幸陆老师和马老师能接受我们的访谈,今天想请您二位聊聊北大的历史与一些个人的经历。50年代能就读于北京大学,在当时来说应该是机会难得的。两位老师初入北大时是什么样的心情?有哪些有趣的事情呢?

马真:我上中学的时候特别喜欢数理化,原来是准备学理工的,想报清华大学。后来班主任在三年级的时候劝我报考文科,说考虑到你的身体状况,学文科对你比较适合,再说目前国家也很需要文科人才。我想老师讲得有道理,而且当时“国家的需要就是我们的志愿”,这是我们这一代普遍的想法,这样我就决定报文科了。我喜欢语文,就报了中文系——我的第一志愿是北大中文系,第二志愿仍然是北大中文系,第三志愿还是北大中文系。后来入学后才知道,北大中文系在整个西南地区只招三个人。要是早知道,我可能就不敢这样报志愿了。

中学的时候觉得学习很轻松,一进北大就感到很不一样了。周围的同学都很成熟,我在他们中间就像一个黄毛小丫头。当时我只有17岁,班上有个同学比我大8岁,有人开玩笑说我应该叫他“志愿军叔叔”。我觉得自己的确各个方面,特别文科的基础比他们要差些,所以就加紧地努力,每天早晨6点起床锻炼,半个小时后洗脸吃饭,除了上课都在图书馆,想要奋发赶上去。

我上小学时,正是解放前夕物价飞涨的时候。我们家有五姊妹,我父亲是一个粮食局的职员,薪水不高。1949年夏,我念完五年级,因为家里没有钱了,就停学在家;所以我去年看到《北平无战事》里解放前夕那种物价飞涨、经济崩溃的混乱局面,觉得深有同感。好在我家乡南充1950年春就解放了。那时南充的中学一解放学校就招生(春季招生),而且可以不交学费,还能申请助学金。我就试着去报考了,结果考上了。我就住在学校,吃在学校,专心学习了。“解放区的天是明朗的天”,我们这一代人唱这首歌是从内心发出来的。1955年9月到北大后,我又申请了人民助学金,除了一个月十二块五的伙食费,还申请了零用钱三块钱,过得很轻松。1957年秋分专业时,我觉得我是国家培养的,要根据祖国的需要选择自己的志愿。正是出于这种想法,我服从分配进入了语言专业学习。北大的环境我特别喜欢,勤奋、严谨、求实、创新的氛围,对我们这一代学生有非常深刻的影响。

陆俭明:我是在苏州吴县太湖中的东山岛上出生、长大的,父亲在崇明岛南堡镇一家小布庄上当店员(用现在的话来说是“售货员”),一个月的薪水很少,我两个哥哥都是小学毕业就出去当学徒了。解放前当学徒工很苦的。我1949年小学毕业,原本父亲也已经给我联系好到苏州一个杂货铺去当学徒,好在我们家乡四月份就解放了。我哥哥写信回来说,“无论如何不能再让三弟当学徒,一定要让他念书”。这样我7月份小学毕业后就随母亲从吴县东山到崇明我父亲那里,并考上了崇明的民本中学。每个学期都是全年级前三名。

我原来是想考清华电机系,但到报名的时候,校长和班主任来找我,“陆俭明,现在国家需要文科人才,你报文科吧”。那个时候就像马老师说的,国家的需要就是我的志愿。我对语文感兴趣,那就考中文系。我问班主任,中文系考哪个学校好?他说当然最好是北京大学;我就说,“行,那就考北京大学”。老师说,“北京大学可不是容易考的,我们毕竟是个农村学校,能不能考上,可不能给你打包票”。我说,“考得上就上,考不上也无所谓”,就这样报考了。也是像马老师那样,三个志愿都是北大。

我们从上海到北京总共48个小时,国家给安排了学生专列。火车都是烧煤的,到了北京脸上全是黑黑的煤灰。一到站,北京大学负责迎新的人就接我们上了解放牌大卡车。现在的大讲堂那时是个大饭厅,车就停在大饭厅门口。路两旁都是各个系的迎新站。我就在那里报到了,就这样入了北京大学。

我能上中学进大学,都是因为来了共产党,所以我对党一直有一种报恩思想。入学后学习很努力,一直追求进步,1956年就入了党,我的入党介绍人就是谢冕。中文系新生入学不分文学和语言,全年级103人一起上大课。直到二年级结束才分文学、汉语专业。一开始几乎没有人报语言专业的。那个时候大家都对语言不很了解,而且一般考北大中文系都是想搞文学的。当时系总支一位总支委员就来动员我说,“陆俭明你是预备党员,你就得带个头,报语言专业吧”。我说:“好,那就报语言。”就这样,我踏入了语言学这个领域。

范晓蕾:谢谢老师们的分享。刚才在来的路上,您说燕南园过去住着的有林庚、朱光潜、林焘、王力等老先生,您一入学就接受这些老师的教导,对这些老师们有哪些印象深刻的回忆?他们有哪些特点?

马真:老一辈的先生都非常重视基础课,这使学生受益很多。朱先生说,一定要让同学一上我们的课就喜欢上我们的专业。另外,老师们的学术风格、为人为学,也都让我们非常敬佩。从1956年春节我们就开始给老师们拜年,一直到2017年他们陆续离开人世。他们都是把学生当成自己孩子一样的,认真教学,循循善诱;我们也是发自内心地尊敬他们。师生之间的感情那么好,跟老师为人为学的态度有很大的关系。

陆俭明:朱先生讲过,本科生特别需要有经验的老教授来上课,引导他们走上学术道路。当时的课都各有特色。王力先生的特点是讲课清楚,但是没有抑扬顿挫。魏建功先生讲“古代汉语”从《论语》开始,每次讲一个字,譬如“子曰:学而时习之”,“曰”是什么意思?再讲和“曰”相关的“言”、“语”的区别,之后又谈到别的上面去了,结果一学期下来一个《论语》都没讲完,但我们很有收获。周祖谟先生讲课清清楚楚,而且发音非常好。“语言学概论”是高名凯先生上的,他上课的时候眼睛不看学生的,一直盯着天花板,但讲得是真好。文学课游国恩先生讲《楚辞》真是有声有色。林庚先生作为一个诗人讲授唐代的诗歌,那是有滋有味。还有王瑶先生,一开始听不懂他一口山西话,有时候他说了两句就自己先笑起来了,慢慢地听懂了,就越听越有意思。

我们两个受朱德熙先生的影响比较大。朱先生的课讲得特别好,还没有分专业的时候,我们103个同学中大部分都是要选文学的,但没有人缺席,也没有打瞌睡的,大家甚至觉得听朱先生的课是一种艺术的享受。朱先生讲课讲得那么好的原因,我们也是到后来才真正知道。先前的本科毕业生留校任教,先要做三年助教。而我们1960年本科生毕业就要求我们上讲台讲课。第一年,教研室分配我上外系的“汉语语法修辞”和“写作”课,第二年就让我回本系里给汉语专业上“现代汉语”课。当时我感到很有压力,比较紧张。我就去问朱先生:“我们听您的课都觉得是一种艺术享受。您能不能说说讲现代汉语,特别是讲语法,有什么诀窍没有?”朱先生呵呵一笑说,“哪有什么诀窍?”他停了一下,又说了一句话,“不过要多从学生的角度考虑”。这句简单的话对我来说真的是印象深刻。回来以后我就告诉了马老师,我们一起回忆朱先生的讲课,怎么跟前一节衔接?怎么切入?怎么展开?举什么样的例子?甚至包括板书怎么安排,都很讲究,始终在考虑怎么让学生喜欢听,跟着自己的思路走。他在备课的时候,都是精心准备的,出发点都是为了学生。这反映了朱先生高度的教育责任感。

范晓蕾:从50年代到现在,北大发生了哪些重要的变化?

马真:我觉得有变有不变。说有变,原先的大饭厅小饭厅变成了大讲堂,原先的棉花地操场变成了现代化的“五四”体育场,原先的一至十三斋的二层小楼,变成了几座现代化的新的教室楼,原先的北大附小迁出了北大,盖起了现代化的图书馆,还新盖了许多食堂以适应学生人数的增加,等等。不变的,除了那未名湖、博雅塔,还有那“勤奋,严谨,求实,创新” 的北大校风和学风。

陆俭明:确实如马老师所说,盖了许多楼,硬件变化不小,而全校的学风没有变。北大有一个好的传统,就像马老师刚才讲过的学风,一直保持至今。就中文系来讲,我想有这么几个变化。

专业的设置上,我们进北大的时候中文系就新闻和中国语言文学两个专业;1958年新闻专业并入中国人民大学新闻系,我们中文系变成汉语和文学两个专业;后来又成立了古典文献专业。21世纪我们又设了计算语言学专业,而且是从理科招生。可以看到中文系的专业设置都是根据国家的需要不断调整的。

有一个变化是我觉得很可惜的:现在教员跟学生见面就只在上课的时候,特别是本科生。我们那时候不一样,譬如我上“现代汉语”课,一周4学时,有两个晚上我到学生宿舍辅导。其他老师也如此。两到三个礼拜下来,全班同学的姓名和容貌任课老师基本都能对上号。师生之间的互动和交流是非常重要的,可惜现在丢了。

上个世纪60年代马真与同学们听取朱德熙、林焘两位先生的指导

(右起第一为朱德熙先生,二为马真,三为林焘先生)

范晓蕾:今年是朱先生的100年诞辰,您认为朱德熙先生的学术思想以及他的影响,在今天有什么重要的价值和作用?对两位老师有怎样的影响?

陆俭明:朱德熙先生在学术上在汉语语法学界一直起着引领作用。比如1956年朱先生发表的《现代汉语形容词研究》影响深远;1961年发表的《说“的”》,完全运用结构主义替换、分布的分析方法来研究汉语使用频率最高的“的”(包括“地(de)”),引起了大讨论。他一系列的文章后来形成了《现代汉语语法研究》这一论文集,80年代又出版了《语法讲义》和《语法答问》。朱先生的论著在全国语言学界影响非常大。朱先生核心的贡献是他真正吃透了结构主义的精华,并运用到自己语言研究当中,有所发展。比如“变换”是海里斯提出来的,朱先生进一步提出了“变换分析的平行性原则”。结构主义是讲形式,但朱先生强调形式和意义的结合,他说,“语法研究发展到今天,如果光注意形式而不注意意义,只能是废话;如果光注意意义而不注意形式,只能是胡扯”。

我80年代之前发表的重要的文章都经朱先生看过,他总是仔仔细细地从内容到文字,甚至标点都进行修改,他有两句教诲让我印象非常深刻:

第一,一个文章就集中谈一个问题,最多谈两个问题,不要把你想到有关这个问题的所有东西都往这个文章里边塞,要谈就要把问题谈深谈透,而不是蜻蜓点水。

第二,能用一句话说清楚的,不要用两句话。不要用晦涩、生僻的词语,尽量做到深入浅出、通俗易懂。

马真:从1955年入学到现在,我在北大学习、工作、生活了65年。我觉得总共做了三件事情:第一就是“学习”,学习老一辈学者教授的知识,学习他们为人为学的态度;第二是我们毕业以后的“传承”,把从他们那学来的东西又传授给我们的学生;第三是“坚守”,只要我认为应该这么做的、能反映北大的学风的,就要坚守。朱德熙先生之所以教得那么好,是因为他心里有学生。我在后来的工作中时时记住这一点。所以不管是教学还是写文章写书,我都时时想着要多从学生、从读者的角度去考虑。比如说我的《简明实用汉语语法》的编写与出版,我讲授“现代汉语虚词研究”课(为汉语专业高年级学生开设)和“现代汉语虚词”课(为中文系中文专业留学生班开设),以及我的《现代汉语虚词研究方法论》的编写与出版,就都是多从学生的角度、从读者的角度考虑的。

1961年朱先生带着我们写《关于动词、形容词的名物化问题》这篇文章,我们常常在一起讨论。年轻人往往是有一点想法就想说“我觉得是这样的”,朱先生就提醒我们,“再想一想有没有跟你的结论不一致的例子”,这句话影响了我一辈子。后来我写文章的时候,也一定要反复思考,我的结论到底能不能概括所有的情况。不断地否定自己,其实是为了更好地肯定自己。在一遍又一遍修改论文的时候,我希望都能把它修改到自己最满意的程度。“不断思考,反复验证”,这已成了一种习惯;而且我也这样要求我所指导的研究生和访问学者。

2001年6月,陆俭明、马真与来家中探访的学生们合影

范晓蕾:刚才老师介绍了朱先生在结构主义方面的诸多影响,您认为现在形式、功能、认知三大派都传入国内后,对国内的学界造成了怎样积极的以及消极的影响?跟传统的结构主义的衔接关系怎么样?我们如何继承前辈的遗产,如何看待后来的发展?

陆俭明:20世纪有两本书具有划时代的意义:一本是索绪尔的《普通语言学教程》,开创了结构主义的新天地;还有一本是1957年出版的乔姆斯基的《句法结构》开创了进一步探索人类语言机制和人类语言共性、各个语言的个性的新天地。以乔姆斯基为代表的转换生成学派,基本观点是,(1)孩子生出来就有一个内在语言装置,这是人类进化中所逐渐形成的。爸爸妈妈叔叔阿姨哥哥姐姐不断跟他说话,就激活了这个语言装置,从而那孩子逐步学会了说话。这是对行为主义 “刺激-反应”和“白板”说的否定。(2)人类语言有六七千种,彼此千差万别,但所遵循的原则是相同的,差异是由参数造成的。这就是著名的“原则与参数”理论。(3)经济原则。表面看任何语言都有无数的句子结构,其实基础结构是很少的,那无数的句子结构都是通过一定的规则由基础结构转化而成的。另外人在使用语言时力求经济。转换生成学派认为一切规则都是内在的,与语言之外无关。这个观点是不符合实际的,是错误的。这就引发学界对它的批判,这就引发功能语言学派和认知语言学派的相继产生,从而就形成形式、功能、认知三大学派鼎足而立的局面。

这三大派,语言观不一样,研究的切入点和研究的期望值不一样。从功能语言学来讲,它认为语言是交际工具,研究语言就是要从交际的角度出发,而语言的变异就是因为交际的需要。认知语言学认为语言跟客观世界不是直接对应的,人首先通过感知客观世界,然后在认知域里形成概念和概念结构、概念框架,再投射到外部语言。因此,不能认为说出来的话就是客观现实。事实上,同一个事物或现象,人们由于观察、了解的角度不同、立场不同、认识的深度不同,常常就会形成不同的看法;甚至同一个人对同一事物或现象,在看法上前后也会有变化。

由此可见,形式也好,功能也好,认知也好,表面看来不一样,实际上是互补的。各种各样的理论,只要是有价值的,就有存在的重要性。但每一种理论方法又都有它自己的局限。局限不等于缺点,局限是说任何理论只能解决一定范围里的问题,解释一定范围里的现象,超出了这个范围,就可能无能为力了。在科学领域里不存在可以包打天下的理论方法。科学研究就是在前人的基础上不断发展,新的理论方法不断产生,原因在于客观世界本身太复杂,只能这样一步一步认识它。因此,新旧理论方法之间不是简单地替代,而是一种发展;不同学派的理论方法之间,也都是一种互补关系。爱因斯坦的相对论很好,但不能把牛顿定律抛弃,而爱因斯坦的相对论也不能看做是万能的。

陆俭明、马真在访谈中

范晓蕾:那么您觉得现在汉语学界对三大派理论的运用存在什么问题?目前的语言学研究还有哪些不足?应如何改进?

陆俭明:我们首先要知道语言研究的目的。语言研究的目的,其一是要考察、描写清楚共时的、历时的语言的面貌,解决好“是什么”的问题。其二是要在考察描写的基础上,对种种语言现象作出科学、合理的解释,解决好“为什么”的问题。其三,是要为语言应用服务,科学研究的最终目的都是为了应用。其四,描写也好,解释也好,应用也好,都需要建立一套理论,这样才能更好地指导我们的语言研究和语言实践。

一定不要忽视结构主义,这对一个语言学工作者、语言教师来讲是基本功。现在青年学者当中缺的就是这套东西。我常常跟学生说,你们不能死记硬背,你要知道为什么这个词是形容词,那个词是动词。同样,拿出一个句法结构来,是主谓还是动宾还是动补?学习、掌握了结构主义语言学那一套理论方法,就能应对自如。对语言的描写,主要靠结构主义那一套;形式派、功能派和认知派的理论方法,主要是用来对语言现象的解释。

真正把外国的语言学理论吃透了,然后运用这些理论来研究汉语,才真正能取得研究成效。而目前很多人只是在贴标签,赶时髦,并没有真正了解,这很不好。毛主席在《改造我们的学习》里曾批评当时一部分知识分子“言必称希腊”,讲问题的时候,老是讲西方怎么说,国外怎么说,都忘了我们中国自己有很好的文化哲学传统。现在我们语言学界也存在这个问题,吸收国外的理论一定是要为了更好地解决问题。

再就是在文风上,我在几次报告和文章里面都讲过,应该多看看王力、吕叔湘、朱德熙先生的文章,清清楚楚,简洁易懂。不像现在有些文章,看了一半还不知道要讲的是什么问题,这种文章就不能吸引人。

现在很少有人真正认认真真去读书,这有两种情况:一个是不少同学不读书,走捷径,因为现在电脑上什么东西都可以轻松搜索到,但其实错误百出,不能真正成为你的知识。还有的同学是读书的,但是不会读书,不懂得怎么把书的内容转化为自己头脑的知识。怎么才能转化呢?除了不要一知半解、不要不求甚解外,重要的要勤于思考。要一边读一边不断思考,乃至发现问题。“转化”才能使一个人的知识不断更新积累。“转化”不等于“认同”,不一定要同意这个书或者文章的内容。总之,一定要多读书,会转化。

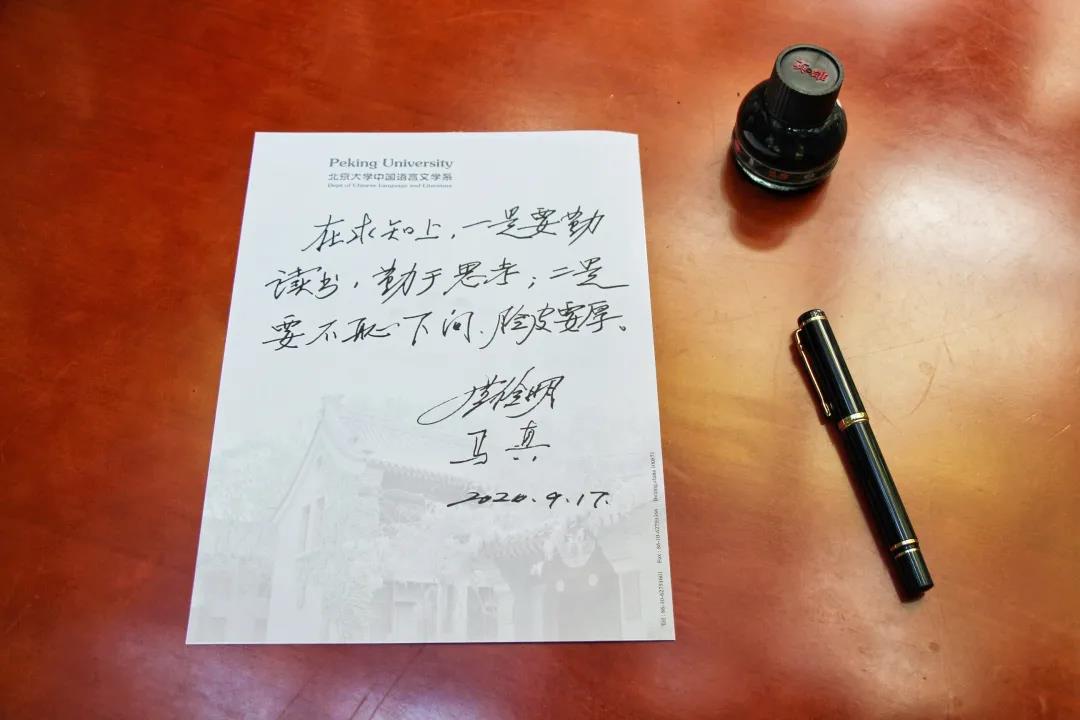

陆俭明、马真题词:“在求知上,一是要勤读书,勤于思考;二是要不耻下问,脸皮要厚。”

范晓蕾:谢谢老师的精彩回答!最后一个问题,两位老师心目当中的北大精神的核心是什么样的呢?或者说你心目当中的北大精神应该是什么样的?

陆俭明:我觉得北大的真正的精神所在,就是动脑思考,一定要有自己的思想。对于科学研究,在继承和借鉴前人成果的基础上,要探索要突破,就必须要有一个创新思维的头脑,这个真的是北大的精神。

过去王力、高名凯先生的学术观点不一样,但都可以在同一个系里讲课,讨论问题,允许不同观点的争论。因为目的都是为了推动科学研究的前进,任何一个看法都只是假设性的看法,今天看来很对,说不定过些时候就需要补充修改。北大为什么不断地出成果?我觉得就在于有这样的独立思考不断创新的传统。

马真:北大的校风——勤奋、严谨、求实、创新,在我心目中一直印象很深。作为一个北大人,就应该要勤奋努力,而且要严谨,要让我们的科研成果更加科学可靠。求实也很重要。我们写文章都要实实在在的,从语言事实出发,不能空谈,要让自己的结论更为可靠。创新,要提出新的观念。我总希望自己的每一篇文章会有一个新的东西出来,让大家觉得有启发。

1986年9月陆俭明、马真访日回国时日本汉学家桥本万太郎、平山久雄、舆水優

等诸位教授与友人到机场送行时在新干线车前合影

1985-1986年我在日本东京外国语大学亚非语言文化研究所研究访问期间,东京大学文学学部平山久雄教授请我去给他的研究生作一次讲座,我讲了虚词研究的问题。后来有一个平山先生的新加坡华人研究生对我说,“马老师,你走了以后,我们都在议论。我们是觉得你的分析、你的推论让人信服。我们看到了北大真正的学者,中国真正的女学者”。

我觉得自己在国外的时候,一定要让人感到我没有给北大丢脸,没有给中国丢脸。我想要做一个真正的北大学者,一个真正的中国学者,如果别人是这么来看,我就觉得很欣慰了。

图片来源:图一(徐梓岚摄)、八(徐梓岚摄)、九(徐梓岚摄)为原创,图二、三、四、五、六、七、十由受访者提供。