初夏时节,离别柳絮飞舞;光阴流转间,不变的是北大人“不悖初心”的热忱。

北京大学120周年校庆年启动仪式上,我们请来了四代北大校友,请他们讲述自己与北大的故事。我们将这些内容集结成文,邀您共品他们的北大情结。

图1: 楼宇烈教授

1955年的上海浦光中学,二十岁的楼宇烈正在教室中学习。

从前一年开始,全国统一高考进行了文理分科;然而,文史哲和数理化都让楼宇烈感兴趣。

因此,他想在大学阶段,选择一个能够兼顾文理的专业。

图2: 吉米先生

1977年,菲律宾大学生吉米已经在中国生活了六年。

吉米既在湘江农场下过乡,又在烟台渔业公司出过海,还在北京语言学院(现北京语言大学)学习了两年中文。

这是“文革”结束后的第一年,国家马上就要恢复高考,吉米也想在中国寻找一所大学,继续深造。

图3: 陈鹏教授

1998年,兰州的西北师大附中,高三学生陈鹏即将结束自己的高中时光。

从中学接触到化学开始,陈鹏便一头扎进了这门学科,对它的兴趣“一发不可收拾” 。

高三,他拿到了甘肃省高中化学竞赛的第一名,并在随后的全国化学奥赛中,获得了直接保送北大的资格。

图4: 邓涵朵

同年5月4日,一个叫邓涵朵的女孩在四川出生。

邓涵朵在2016年的夏天,参加北京大学自主招生的面试,考官问她:“为什么报名这所大学?”

邓涵朵开着玩笑回答道:“因为我和她同一天生日。”

以上四个时刻,这四个人的人生尚无交集。

他们分处不同的时代、不同的地方,有着不同的兴趣与经历,但是分散零落的生命线马上就要交汇——再过不久,他们将不约而同地作出一个选择:北京大学。

选择一方学术圣地

报考大学时,楼宇烈看到了哲学学科的介绍:“哲学是对自然科学和社会科学的总结”,高中文理兼修的他这样想:这里,大概是可以把他的爱好结合起来的地方。

1952年,中国拉开轰轰烈烈的院系调整大幕。

其中,除北京大学哲学系得以保留外,其他大学的哲学学科全部取消;清华、燕京、辅仁、南大等学校的哲学师资,全部调整到北大。

一时间,冯友兰、金岳霖、张岱年等哲学界的大师,齐聚燕园;他们在中西哲学、逻辑、美学、宗教学等方向均有建树。

可以说,在当时,全中国最顶尖的研究力量,都汇集在北大哲学系。

三年后,楼宇烈在高考志愿书的第一项里,郑重地写下:北京大学哲学系。

图5: 楼宇烈教授

在北京大学120周年校庆年启动仪式现场

在那个年代,高考录取结果首先在报纸上公布。楼宇烈知道自己考上北大,非常开心,但因为家里条件不佳,他在犹豫,要不要辍学工作?

1955年,恰逢全国大学扩大招生,上海教育局来找他谈话,希望他不要放弃这个难得的机会,如果他在经济上有困难,教育局可以为他申请资助——他不仅不用缴纳学费,还能提供每月12元5角的伙食补助。

最后,楼宇烈选择了到北大读书;这个选择,将影响他的一生。

1955年秋天,他一个人带着行李,坐了一天一夜的火车从上海到北京,成为冯友兰、汤用彤、任继愈等老师的学生。

60年一晃而过,楼宇烈从未离开过北大,而他也从一介学子,成长为哲学泰斗。

北大尽管在时代潮流中历经波折,但在各学科研究的学术水平上从未落后于他人;而这一点,也是吸引年轻人选择北大的重要原因之一。

图6: 吉米先生和楼宇烈教授在

北京大学120周年校庆年启动仪式访谈现场

吉米还在北京语言学院学习中文的时候,就曾听北大的留学生朋友讲过这里的生活,还经常骑着自行车到燕园一游。

吉米对理工科不感兴趣,也没有考虑过别的学校,因此,他一心期待着进入北大文科院系学习。1977年,他将第一志愿选为北大,最终被北京大学历史学系录取。

吉米最感兴趣的,是中国现代史。

比起语言、文化上存在着巨大差距的古代史部分,他觉得现代史既能帮他更好地了解中国过去,也能与他亲身感受到的社会环境连接在一起,让他对中国有更完整的了解。

在他身边,77级、78级的同学从刚刚恢复的高考中考上北大,学习非常认真也很少翘课,吉米说:“(他们)记笔记比我好得多。”

图7: 学生时代的吉米与北大的同学们一起讨论

如今,回顾学生生涯,吉米觉得,正是北大教会了他对真理的执着追求。

这一精神影响了他毕业后的记者生涯,也一路陪伴着他,成为美国《时代》周刊前首席记者和美国有线电视新闻网(CNN)北京分社前社长。

图8: 吉米先生

在北京大学120周年校庆年启动仪式现场

而至于理科生陈鹏,他在中学时狂热地喜欢化学这门学科,因为不能满足于课本的知识,所以参加了化学竞赛。

在这个领域里,北大始终是全国第一,是他心中“中国最顶级的学术殿堂”;能来北大学习化学,就是他高中时代的梦想。

怀揣着北京大学1998级化学与分子工程学院新生录取通知书的他,踏上即将开往北京的火车时,纠结了很久:究竟该把录取通知书放在哪个口袋里,才不会丢。同行的母亲不断叮嘱他:钱丢了没事,通知书可千万不能丢!

陈鹏入学这一年,北京大学迎来了她的百岁生日。已确定保送北大,早早意识到自己是“北大人”的陈鹏,在电视宣传片里一遍又一遍地观看即将度过多年生活的校园,看到新建成的北大图书馆、看到时任国家主席的江泽民视察学五食堂的画面,提前感受到了对母校的自豪和归属感。

图9: 陈鹏教授

在北京大学120周年校庆年启动仪式现场

下了火车,陈鹏径直来到化学学院,一下子又被途中经过的理科楼群震住了。此时的理科楼群即将竣工,高大、气派,已然展现出百年建设计划中北大“主楼”的气势。

北大的学术生活没有让陈鹏失望,他从兰州来到北京,感觉自己跃上了全新的平台。

一到北大,陈鹏就感受到同学间上进的气氛。

他用这一句话来描述当时感受到的氛围:“师兄师姐都在学英语,准备GRE。”

在这种氛围里,陈鹏迅速规划好自己的学习计划,也早已定下了出国深造的志向。

北大对选择她的学生从来慷慨。陈鹏在这里打开了一扇通向世界的大门,他见到了国际化的教授、国际化的同学,经历了系统的能力训练,顺利地在毕业后前往芝加哥大学攻读化学博士学位。

2009年,陈鹏选择回国,回到他曾经学习与生活的北大化学院任教。现在的他,是中国化学领域最年轻的“杰出青年科学基金”获得者之一,也是北大最年轻的教授之一。他说:“没有北大这个平台,我不可能到国外去这么好的学校;没有本科时候这么系统的科研训练,出去之后也无法胜任更加复杂的科学研究。”

选择自由而炽烈的精神

2015年暑假,高中二年级的邓涵朵来北大参加全国中小学生创新作文大赛的总决赛,而这也是她第二次来到北大。

第一次来到这片园子的时候,令她印象深刻的是北大的建筑,但这次,她却注意到了北大的人。

图10:邓涵朵

和她一起参加比赛的有来自山南海北的学生,每个人都有自己独特的声音,却又和谐地在此共鸣,邓涵朵在他们身上感受到了不同形式的“优秀”。新时代和旧时代的北大在这一瞬间有了交集。

邓涵朵想起了百年之前在老校长蔡元培“兼容并包”思想下,那个宽容庇护所有新旧人物的屋檐。

她为这样一个自由的、百家争鸣的环境而着迷。

图11:北京大120周年校庆年启动仪式现场

楼宇烈与他的老师、学生三代执教北大,学术的兼容并包是他们代代相传的坚守。

他说:“学术或者文化就在这种交流甚至冲突、相互取长补短的过程间提升发展。”

楼宇烈与他的老师、学生都保持着“忘年交”的平等关系,“就像一个大家庭一样,大家都可以根据自己研究的认识来讲述中国哲学。”

图12: 楼宇烈教授

在北京大学120周年校庆年启动仪式现场

楼宇烈说,老师为人处事的品德也时时成为“身教”,重于“言教”,影响着学生的一点一滴。这种中国传统的师生关系一直让楼宇烈着迷,他希望自己和学生之间既是朋友,又像父子,大家一起在学术上精进,一起欣赏艺术作品,甚至说过:“他们在生活中有什么困惑也会来和我交流,比如找对象都会来和我说。”在北大学习期间,身为留学生的吉米和部分中国老师、学生也有过密切的讨论。

对于中国首批恢复高考后考进北大的学生,吉米的印象很好,“因为他们高考考得特别好,是精英,有知识;同时又下过乡、进过工厂、当过兵,有着丰富的社会经验。”

为了了解他们,吉米特意不去为留学生专设的食堂,而是跑到中国学生的食堂,以吃饭为名去聊天。

那时食堂的椅子不够,吉米他们就围着一张大桌站着吃饭。

一方面,中国学生对国外的事情非常好奇,总是向吉米了解世界的发展情况;另一方面,大家热衷于讨论刚刚改革开放的中国该走向何处。

图13:吉米先生学生时代在26楼前留影

在自由的环境中,吉米注意到一种集体精神孕育而出。

当时,学生们聊天的话题,往往不是个人私事,而是国家大事。

他们对于政治,有着高度的热情——有些人认为应该保持现状,有些人直接否定现状,观点大胆地进行着交锋,活跃、直率、激情充沛。

当时的学生有着非常明确的目标,一心只在国家建设上,很少思考个人利益。吉米说:“我觉得他们的目标是为人民服务、振兴中华、追求四个现代化,我坚信这些目标他们都会一一践行。他们以这些口号为目标,不怎么想毕业之后能挣多少钱。”

那是吉米在中国最开心的一段时间。在北大的四年里,吉米感受到,校园的整体气氛越来越开放,连空气都一天天变得更加新鲜。

吉米选择在最合适的时间来到最合适的地方——北大,他和中国最精英的老师、学生成为挚交,无论在学习,还是在课外生活上,都很快乐。

图14: 吉米先生

为北京大学120周年校庆年启动仪式献唱《You Raise Me Up》

跨越四十年的距离,邓涵朵和吉米有了相似的发现。

她说:“我觉得北大就有这样的一群老师、一群同学,让我感觉家国情怀是存在的。”

本来,邓涵朵以为政治课会很无聊,直到她选择了李健老师的思修课。

李健为学生列了一个书单,鼓励他们静下心阅读经典,强调从马克思、恩格斯的原著中理解真实的马克思主义。

在课堂讨论中,邓涵朵与同学围绕着书本进行争辩,也遇到了很多有着家国情怀的志同道合者。

邓涵朵逐渐意识到,家国情怀和她心之所向的城乡规划专业有着紧密的结合。当初的邓涵朵在仔细调查与考虑后,选择了北京大学城市与环境学院。

她认为,北大“城规”专业是从地理学起家的,强调从综合、宏观的角度考虑问题。

她认为:“一个没有家国情怀、不能切实考虑区域或国家经济发展和百姓民生的人,如果让他来做总规,很难想象他能做出什么有长远眼光的规划。”

图15:吉米先生、楼宇烈教授、陈鹏教授

在北京大学120周年校庆年启动仪式现场

一年后,回首当时,邓涵朵认为,这是北大对她最深刻的影响:“我不希望自己在今后的学习和生活中失去这种情怀,所以我还是要感激,在这个园子里我还能保留它,甚至发扬它。”

一个不断重复的选择

陈鹏在美国Scripps研究所和诺华制药圣迭戈研发中心从事博士后研究阶段,尽管他的导师劝说到国外的科研条件肯定优于国内,但他还是想要回国任教。

他说:“从家的角度、从母校的角度、从在国外感觉更加爱国的角度,我就很自然地做了决定,博士工作完成后就毅然回来了。”

在选择保送北大十年后,陈鹏再一次选择了北大,他说道:“既可以说是我两次选择了北大,其实北大也两次选择了我,我要感谢母校。”

图16:陈鹏教授

在北京大学120周年校庆年启动仪式现场

2009年,陈鹏成为北京大学化学与分子工程学院“百人计划”研究员。

从学生变成老师,陈鹏总是想起自己在化学系“追梦”的日子,但是这一次,他变成了帮助别人“追梦”的“筑梦者”。

北大有一种魔力,让每一个选择了她的学生都忍不住在未来重复自己的决定。

1960年,楼宇烈本科毕业,留在学校担任任继愈老师的助教。

“文革”之后,楼宇烈正式成为哲学系的一名讲师;从此开始,他教授了一届又一届的学生,甚至在耄耋之年,依旧站在北大课堂上。

图17:楼宇烈教授

在北京大学120周年校庆年启动仪式现场

他不仅自己这样做,还影响了他的学生们:李四龙、周学农、姚卫群、章启群……这些人,都曾是他的博士生,现在仍留在北大哲学与宗教学系任教,开启下一个时代。

“我们都希望通过讲台把中国的传统文化传承下来,让我们的学生能够更深入了解中国文化、中国哲学的精神。”

图18:北京大学120周年校庆年启动仪式现场

学校本就是文化传承的场所,北大在她的120年历史里,始终不敢对自己的文化传承使命有半分松懈。

楼宇烈希望在这个集体的使命中,作出一个北大人应有的贡献。

北大的历史,其实就是由无数人对北大的选择构成的。

他们或许是为了北大璀璨的学术之光而来,或许是为了北大兼容并包、家国情怀的气场而来,北大热烈地拥抱着他们,不曾让人后悔自己的选择。

图19:北京大学120周年校庆年启动仪式现场

2017年,楼宇烈仍在担任博士生导师,每周一固定给学生上课。

60年来,他认为北大的校风没有丢掉,一直延续着严谨的、勤奋的、求实的、兼容并包的精神,他希望这传统能够继续保持下去。

2017年,从媒体岗位工作退休的吉米自认已经到了总结经验、传授后辈的年纪,于是阔别北大30余年后,又回到学校,登上新传学院、燕京学堂的讲台,考虑在这里“活到老,教到老”。

2017年,陈鹏对自己未来的展望非常简单:在这样一所学校里,跟北大一起进步,留下思想上的创新。陈鹏还想给大一的学生上课,让他们一入学就能来科研实验室亲眼看一看,希望他们和年少时的自己一样,对化学怀有一腔热爱。

图20:北京大学120周年校庆年启动仪式现场

2017年,刚来学校短短一年的邓涵朵已经在考虑,把留在北大研究作为未来的方向之一。

邓涵朵想在毕业后继续从事经济地理的研究与规划,如果自己的研究结果能为国家的决策提供帮助,那最好不过。

邓涵朵刚好在北大百年校庆的那一天出生,北大满120周岁的时候,她就满20周岁了。

这既给邓涵朵带来了冥冥之中的使命感,又给她带来了挥之不去的惶恐。

两个甲子的历史,承载了无数北大人的选择,她虽尚未理解其中所有的意义,但已经体会到这种选择的厚重感。

此时此刻,并不是只有她感受到了压力和动力。

邓涵朵、楼宇烈、吉米、陈鹏,这四段分散的人生——跨越时代,交汇在北京大学120周年校庆年启动仪式的舞台上。

他们交谈着,笑着,回想着自己当初选择北大的原因。

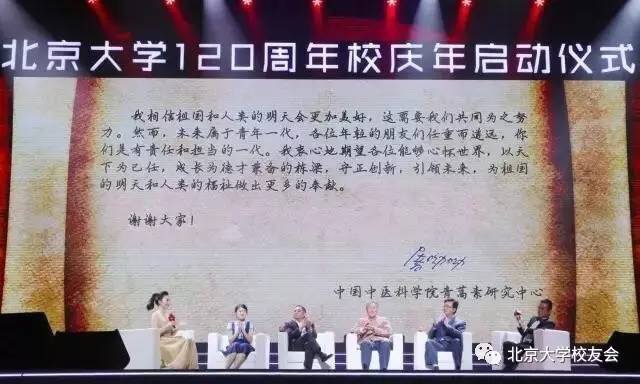

图21: 北京大学120周年校庆年启动仪式现场

屠呦呦先生寄语

坐在台下、面对直播屏幕的还有无数北大人,他们也在参与这场盛大的集体回忆。

未能到场的1951级北京大学医学院学生、2015年诺贝尔生理学或医学奖获得者屠呦呦为晚会寄来了一封书信:“半个多世纪以前,作为一名普通学生,我在这里吸取知识,明晓事理,母校的教育使我受益终生。”

屠呦呦在最后写道:“未来属于青年一代,各位年轻的朋友们任重而道远,你们是有责任和担当的一代。”这是一所大学持续119年的长跑,正在跑向她的第120年。

每一个北大人从不同地点起跑,虽汗如雨下,但从不止步。

在一棒接一棒传下去的历史中,我们选择了北大,又将在下一次选择她时,更加坚定。